- 新战国联盟论坛 (http://newtenka.cn/bbs/index.asp)

-- 『镰仓鹤冈八幡宫』 (http://newtenka.cn/bbs/list.asp?boardid=4)

---- [原创]白发王背后隐藏的历史 (http://newtenka.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=2286)

-- 发布时间:2006-9-6 21:53:58

-- [原创]白发王背后隐藏的历史

[前言]

在拙作的《名实分离的倭王——男朝津间稚子宿祢》中,笔者对男朝津间稚子宿祢的真实身份以及登位的来龙去脉进行了大胆的推理,并寻找了某些与中国史料记载的倭王济的契合点,当然某些推理基点的论述尚有猜测之嫌,没有十分肯定的证据,只能算是给大家提供一种新的思路。

在前作中,由于时间无法准确定位,所以本文的前半部分要对男朝津间稚子宿祢时代可能发生的事件进行一个大致的梳理,作为本文要重点探讨的下一位倭王的铺垫。

[味橿探汤与远飞鸟]

我们从《记纪》(《古事记》和《日本书纪》的合并简称)关于允恭天皇下的记载里,可以看到关于探汤的记录。

这里的“探汤”是一种很原始的审判方法,也可称为“捞沸判”,简而言之,就是审判者勒令诉讼的双方去捞取事先准备好的沸水或沸油中的物品,以烫伤的程度来判定对错的方式,法律学称之为“神判”。这种审判形式在世界各地很多古老民族中都可以见到。

按照《隋书》的记载,日本岛内至少在隋朝以前就开始行使这样的审判方式。

《记纪》中也记载了关于“探汤”内容,例如武内宿祢和甘美内宿祢之间的恩怨,就是靠“探汤”解决的。

武内宿祢探汤图

然而由于《记纪》比《隋书》后出,而且有大量伪造篡改历史的痕迹,我们不能排除《记纪》利用《隋书》伪造出更早的“探汤”记录的可能。

前文中,笔者通过探索分析,认为允恭天皇名符所代表的原型可能是篡位上台的,那么记录在允恭天皇下的“探汤”事件,很可能是男朝津间稚子宿祢大王(允恭天皇的原型、倭王济)篡位后的政治洗牌仪式。从这个角度看,这次“探汤”的真实性要比武内宿祢的那一次要大的多。

我们看一下《古事记》中的允恭天皇“探汤”事件的记载:

“于是天皇愁天下氏氏名名人等之氏姓忤过而,于味白梼之言八十祸津日前,居玖诃瓰(盟神探汤瓮)而定赐天下之八十友绪氏姓也。”

其中,味白梼(あまかし)之言八十祸津日(ことやそまがつひ),《日本书纪》写作味橿丘(うまかしのおか)之辞祸户碕(ことのまがへの さき),一般认为这个地点位于现在的奈良县高市郡明日香村的甘樫丘(あまかしのおか)。按道理说,男朝津间稚子宿祢大王的居住地应该距离明日香村不远。

这里还有一条证据,根据《记纪》允恭天皇将衣通郎女(藤原琴节郎女)封在“藤原”,后世学者一般认为,这里的“藤原” 是明日香村小原的“藤原”,而并非藤原京附近的“藤井平原”。

关于允恭天皇所居住的宫殿,在《记纪》的记载出人意料的模糊,《古事记》只是简单提到一个远飞鸟宫,而《日本书纪》连提都没提。这与两书中不厌其烦地记录其他历代天皇详细的宫殿的地址形成了强烈的反差。

根据《古事记·履中记》记载,履中天皇在即位前,为躲避住吉仲皇子的暗算,从难波高津宫出逃,准备前往大和(大倭),途中经过河内的大坂山口(安宿郡,今天的大阪府羽曳野市飞鸟),将那里命名为“近飞鸟”。到了大和某地之后,将所在地命名为“远飞鸟”。

飞鸟(あすか)一词据说来自古朝鲜语,古朝鲜语称“村”为suku,后来渡来人来到日本,将他们安居乐业的地方称为ansuku。后来演变成安宿(あすかべ)和飞鸟(あすか)。

从方位来看, “近”、“远”飞鸟是根据难波高津宫的距离关系来命名的。

在允恭天皇之前的反正天皇的宫殿河内丹比的柴篱宫,位于今天的大阪府松原市。这一点曾经令很多人感到困惑,为什么作为的反正天皇的继任,允恭天皇会把宫殿迁到距离河内丹比那么远的大和远飞鸟地区?

笔者对这个问题的解释是,反正天皇和允恭天皇的原型不属于同一个继承体系。笔者认为,反正天皇的原型瑞齿别是继承属于尾张系的伊奢穗别(履中天皇的原型)的;允恭天皇的原型男朝津间稚子宿祢则是通过篡夺葛城系倭王的王位而自立的,而尾张系与葛城系之间是对立的局面。两者的宫殿自然相距较远。

据此我们可以大致断定,男朝津间稚子宿祢大王所居住的远飞鸟地区,大体位于现在的奈良县高市郡明日香村。

但疑问还没有结束,《记纪》在记录显宗天皇的宫殿的时候,写作“近飞鸟八钓宫”。但根据后世的研究,这个所谓的“近飞鸟八钓宫”并不在大阪府羽曳野市飞鸟,反而是在奈良县高市郡明日香村八钓,这里明显是远飞鸟!这个疑问我们暂且放在后面进行分析。

[斋王与石上神宫]

在《日本书纪·雄略纪》中提到,雄略天皇的女儿稚足姬皇女(又称为栲幡姬皇女)充当了侍奉伊势大神的女官,就是所谓的斋王。

伊势神宫的斋王是日本神道教历史上一个重要的组成部分。根据后世的惯例我们可以得知,这个角色往往由皇室的未婚女子充当。这种宗教仪式,与在现代的尼泊尔还一直遵循的处女神库玛里十分类似。

库玛里的候选人必须是释迦族金匠或银匠家庭中四五岁的女孩。全身上下必须绝无瑕疵,特别是不能流血,当她一踏入青春期,开始初潮,就意味着她该退下库玛里的神坛了。

到底是何时才开始出现的斋王,也和日本的早期历史一样都是谜团,其神秘程度甚至超过了皇室。下面就是《日本书纪·雄略纪》所记载的围绕着栲幡皇女死亡而引发的奇异事件:

(雄略天皇)三年夏四月,阿闭臣国见,更名-矶特牛。谮栲幡皇女与汤人庐城部连武彦曰:“武彦污皇女而使妊身。”武彦之父-枳莒喻,闻此流言,恐祸及身,诱率武彦于庐城河,伪使鸬鹚没水捕鱼,因其不意而打杀之。天皇闻,遣使者案问皇女。皇女对言:“妾不识也。”俄而皇女赍持神镜,诣于五十铃河上,伺人不行,埋镜,经死。天皇疑皇女不在,恒使闇夜东西求觅。乃于河上虹见如蛇,四五丈者。掘虹起处,而获神镜,疑行未远,得皇女尸。割而观之,腹中有物如水,水中有石。枳莒喻,由斯得雪子罪。还悔杀子,报杀国见。逃匿石上神宫。

这里有几个值得注意的关键点,首先是枳莒喻和栲幡姬。

庐城部连枳莒喻所在的部名“庐城部”还可以写作五百木部、伊福部。

根据现有资料,伊福部(五百木部、庐城部)主要分布在出云、因幡为首美浓地区,远江、尾张也有分布,后来,伊福部氏主要担任宫城内的警卫。他们的来源有以下四种说法:

① 景行天皇的王子五百城入彦的名代;

② 掌管风箱的制铁部民息吹部,;

③ 掌管天皇的食馔的火吹部;

④ 笛吹部,在伊福部神社内的伊福之碑上刻着“笛吹き”的字样。

根据笔者的分析,息吹也好、火吹也好,不管是冶铁还是烧饭,大体脱不了为燃烧的火焰吹火鼓风。而为烧饭而使用的吹火筒的形状与笛子相类似,或许就是“笛吹”称号的来源。因此后三种说法可以自洽,而所谓五百城入彦的名代说法,多半出自附会,很难保证其可靠性。

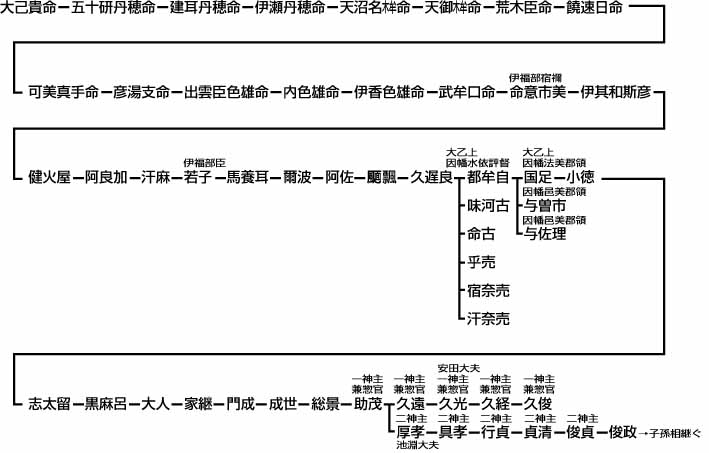

而伊福部氏流传下的家谱中,将物部、尾张、大国主、武内宿祢的谱系拼凑在一起,简直就像个大杂烩,而这个谱系中,又恰恰没有枳莒喻和他的儿子武彦的名字,使得笔者对伊福部氏谱系的真实性表示极大的怀疑。

武内宿祢探汤图

然而由于《记纪》比《隋书》后出,而且有大量伪造篡改历史的痕迹,我们不能排除《记纪》利用《隋书》伪造出更早的“探汤”记录的可能。

前文中,笔者通过探索分析,认为允恭天皇名符所代表的原型可能是篡位上台的,那么记录在允恭天皇下的“探汤”事件,很可能是男朝津间稚子宿祢大王(允恭天皇的原型、倭王济)篡位后的政治洗牌仪式。从这个角度看,这次“探汤”的真实性要比武内宿祢的那一次要大的多。

我们看一下《古事记》中的允恭天皇“探汤”事件的记载:

“于是天皇愁天下氏氏名名人等之氏姓忤过而,于味白梼之言八十祸津日前,居玖诃瓰(盟神探汤瓮)而定赐天下之八十友绪氏姓也。”

其中,味白梼(あまかし)之言八十祸津日(ことやそまがつひ),《日本书纪》写作味橿丘(うまかしのおか)之辞祸户碕(ことのまがへの さき),一般认为这个地点位于现在的奈良县高市郡明日香村的甘樫丘(あまかしのおか)。按道理说,男朝津间稚子宿祢大王的居住地应该距离明日香村不远。

这里还有一条证据,根据《记纪》允恭天皇将衣通郎女(藤原琴节郎女)封在“藤原”,后世学者一般认为,这里的“藤原” 是明日香村小原的“藤原”,而并非藤原京附近的“藤井平原”。

关于允恭天皇所居住的宫殿,在《记纪》的记载出人意料的模糊,《古事记》只是简单提到一个远飞鸟宫,而《日本书纪》连提都没提。这与两书中不厌其烦地记录其他历代天皇详细的宫殿的地址形成了强烈的反差。

根据《古事记·履中记》记载,履中天皇在即位前,为躲避住吉仲皇子的暗算,从难波高津宫出逃,准备前往大和(大倭),途中经过河内的大坂山口(安宿郡,今天的大阪府羽曳野市飞鸟),将那里命名为“近飞鸟”。到了大和某地之后,将所在地命名为“远飞鸟”。

飞鸟(あすか)一词据说来自古朝鲜语,古朝鲜语称“村”为suku,后来渡来人来到日本,将他们安居乐业的地方称为ansuku。后来演变成安宿(あすかべ)和飞鸟(あすか)。

从方位来看, “近”、“远”飞鸟是根据难波高津宫的距离关系来命名的。

在允恭天皇之前的反正天皇的宫殿河内丹比的柴篱宫,位于今天的大阪府松原市。这一点曾经令很多人感到困惑,为什么作为的反正天皇的继任,允恭天皇会把宫殿迁到距离河内丹比那么远的大和远飞鸟地区?

笔者对这个问题的解释是,反正天皇和允恭天皇的原型不属于同一个继承体系。笔者认为,反正天皇的原型瑞齿别是继承属于尾张系的伊奢穗别(履中天皇的原型)的;允恭天皇的原型男朝津间稚子宿祢则是通过篡夺葛城系倭王的王位而自立的,而尾张系与葛城系之间是对立的局面。两者的宫殿自然相距较远。

据此我们可以大致断定,男朝津间稚子宿祢大王所居住的远飞鸟地区,大体位于现在的奈良县高市郡明日香村。

但疑问还没有结束,《记纪》在记录显宗天皇的宫殿的时候,写作“近飞鸟八钓宫”。但根据后世的研究,这个所谓的“近飞鸟八钓宫”并不在大阪府羽曳野市飞鸟,反而是在奈良县高市郡明日香村八钓,这里明显是远飞鸟!这个疑问我们暂且放在后面进行分析。

[斋王与石上神宫]

在《日本书纪·雄略纪》中提到,雄略天皇的女儿稚足姬皇女(又称为栲幡姬皇女)充当了侍奉伊势大神的女官,就是所谓的斋王。

伊势神宫的斋王是日本神道教历史上一个重要的组成部分。根据后世的惯例我们可以得知,这个角色往往由皇室的未婚女子充当。这种宗教仪式,与在现代的尼泊尔还一直遵循的处女神库玛里十分类似。

库玛里的候选人必须是释迦族金匠或银匠家庭中四五岁的女孩。全身上下必须绝无瑕疵,特别是不能流血,当她一踏入青春期,开始初潮,就意味着她该退下库玛里的神坛了。

到底是何时才开始出现的斋王,也和日本的早期历史一样都是谜团,其神秘程度甚至超过了皇室。下面就是《日本书纪·雄略纪》所记载的围绕着栲幡皇女死亡而引发的奇异事件:

(雄略天皇)三年夏四月,阿闭臣国见,更名-矶特牛。谮栲幡皇女与汤人庐城部连武彦曰:“武彦污皇女而使妊身。”武彦之父-枳莒喻,闻此流言,恐祸及身,诱率武彦于庐城河,伪使鸬鹚没水捕鱼,因其不意而打杀之。天皇闻,遣使者案问皇女。皇女对言:“妾不识也。”俄而皇女赍持神镜,诣于五十铃河上,伺人不行,埋镜,经死。天皇疑皇女不在,恒使闇夜东西求觅。乃于河上虹见如蛇,四五丈者。掘虹起处,而获神镜,疑行未远,得皇女尸。割而观之,腹中有物如水,水中有石。枳莒喻,由斯得雪子罪。还悔杀子,报杀国见。逃匿石上神宫。

这里有几个值得注意的关键点,首先是枳莒喻和栲幡姬。

庐城部连枳莒喻所在的部名“庐城部”还可以写作五百木部、伊福部。

根据现有资料,伊福部(五百木部、庐城部)主要分布在出云、因幡为首美浓地区,远江、尾张也有分布,后来,伊福部氏主要担任宫城内的警卫。他们的来源有以下四种说法:

① 景行天皇的王子五百城入彦的名代;

② 掌管风箱的制铁部民息吹部,;

③ 掌管天皇的食馔的火吹部;

④ 笛吹部,在伊福部神社内的伊福之碑上刻着“笛吹き”的字样。

根据笔者的分析,息吹也好、火吹也好,不管是冶铁还是烧饭,大体脱不了为燃烧的火焰吹火鼓风。而为烧饭而使用的吹火筒的形状与笛子相类似,或许就是“笛吹”称号的来源。因此后三种说法可以自洽,而所谓五百城入彦的名代说法,多半出自附会,很难保证其可靠性。

而伊福部氏流传下的家谱中,将物部、尾张、大国主、武内宿祢的谱系拼凑在一起,简直就像个大杂烩,而这个谱系中,又恰恰没有枳莒喻和他的儿子武彦的名字,使得笔者对伊福部氏谱系的真实性表示极大的怀疑。

伊福部氏流传下的谱系图

枳莒喻的这个名字还出现在同书的《安闲纪》中:“是月(指安闲元年闰十二月),庐城部连-枳莒喻女幡媛,偷取物部大连尾舆璎珞,献春日皇后。事至发觉,枳莒喻以女幡媛献采女丁,是春日部采女也。并献安艺国过户庐城部屯仓,以赎女罪。”

按照《日本书纪》伪年表,雄略天皇三年为公元458年,安闲天皇元年为公元531年,两者相距达73年。这里又一次出现了笔者在分析大倭国造吾子笼、幡梭皇女和物部大前宿祢的事迹时所发现的年代拉的太长的问题。不过这里显得更为复杂,虽然两个相距73年的事件可以通过“枳莒喻”联系起来,但一个是斋王被诬自杀事件、另一个是赎罪献屯仓事件,很难看出什么更深层次的联系。不过有一点可以肯定,那就是即使两个事件都存在真实的原型,发生时间的间隔不会那么大。

而我们同时注意到,在“赎罪献屯仓事件”中庐城部连枳莒喻女儿的名字叫幡媛,这个与栲幡姬皇女的名字很相似。不止如此,“栲幡姬”这个名字还在另外的地方似曾相识。

在《日本书纪》开篇介绍神代部分中提到:“天照大神之子-正哉吾胜胜速日天忍穗耳尊,娶高皇产灵尊之女-栲幡千千姬。”

后面还有几段异文:

既而天照大神以思兼神妹-万幡丰秋津媛命,配正哉吾胜胜速日天忍穗耳尊为妃,令降之于苇原中国。

则以高皇产灵尊之女,号-万幡姬,配天忍穗耳尊为妃。

一书第六曰:天忍穗耳尊娶高皇产灵尊女子-栲幡千千姬万幡姬命亦云,高皇产灵尊儿-火之户幡姬儿-千千姬命而生儿。

一书第七曰:高皇产灵尊之女-天万栲幡千幡姬,一云,高皇产灵尊儿-万幡姬儿-玉依姬命。

一云:神皇产灵尊之女-栲幡千幡姬。

一书第八曰:正哉吾胜胜速日天忍穗耳尊,娶高皇产灵尊之女-天万栲幡千幡姬为妃而生儿。

其中大体少不了“栲”和“幡”的字样。

所谓“栲(taku)”,指的是盐肤木,日本之称为“白胶木”,是一种漆树科植物,其功用很多。木材灰白色,质地轻软而有光泽,可以当薪炭使用,核果含有咸味,可以拿来当作盐的代用品,根、叶、花及果还可以入药,并且可以拿来做染料。“幡(hata)”,据说是机织的意思,归化人秦氏的秦的发音也同样是这个hata。

“栲幡姬”这个名字本身包含着与纺织相关的含义。应该是公元5世纪左右日本的原始纺织业逐步发展的象征。这位受冤致死的斋王,不管她在当时的现实中的命运多么悲哀无助,在神道体系中,她已被不可避免地神化。而所谓“栲幡千千姬”或许就是根据她而虚构出的神话人物。

在栲幡皇女死亡事件的末尾,枳莒喻杀掉挑唆者阿闭国见,但为了躲避再被追杀,自己逃到了石上神宫隐匿起来,这一点又意味着什么,我们仍然将这个问题放在后面进行探讨。

[太秦公与倭王珍]

有的读者可能觉得奇怪,上一章节提到的斋王自杀事件,不是发生在雄略天皇时代,也就是中国史书中的倭王武时代吗?为什么会放在允恭天皇时代进行讨论?

笔者再次强调一下,笔者通过自己的分析研究,对《记纪》中的相关历史记录进行重新解读。在笔者的文章里,男朝津间稚子宿祢大王不等同与允恭天皇。而所谓雄略天皇时代的相关事迹,经过笔者分析,有一部分原本应该属于男朝津间稚子宿祢大王(倭王济)的时代,另一部分则属于另外一个倭王的时代。其中斋王自杀事件笔者就认为属于倭王济的时代,但具体发生的年代还无法确定。本章节中分析的秦公酒,也存在相似的情况。

秦氏集团是古代日本最重要的渡来人集团,虽然他们不一定是秦始皇的后代,但他们应该具有中国大陆的背景。

秦氏首领融通王率领的127县人口,为了来到日本,可谓历尽艰辛,曾经在朝鲜半岛滞留长达三年之久,可能还参加了支援百济,攻打高句丽的战争。根据《新撰姓氏录》记载,融通王至少有四个儿子,真德王、普洞王(浦东君)、云师王、武良王。其中普洞王有一个儿子,被称为秦造酒,后改称秦公酒。

按照《日本书纪》和《新撰姓氏录》的说法,秦公酒是雄略天皇时人。但这一点引起笔者的怀疑。因为《日本书纪·雄略纪》中提到的另一个渡来人集团的首领东汉掬直,实际上则是阿智使主的儿子都加使主!都加使主是汉氏渡来后的第二代,假设雄略天皇是真实的,都加使主显然很难活到那个时候,更不用说接受雄略天皇的所谓托孤了。而秦公酒虽然是秦氏渡来后的第三代,但考虑到秦氏渡来的时间比汉氏略早,因此秦公酒与都加使主基本上应该是处于同一个时代的人物。

《新撰姓氏录》上说,秦氏渡来后被安置在“大和朝津间腋上地”,但是似乎秦氏没有被马上得到重用。到了秦公酒的时候,才开始聚集部民。而且天皇派了一些人去协助秦公酒,《姓氏录》上提到了有两个名字,一个是小子部雷,这个人笔者在下一章节会重点分析,而另一个似乎不只一个人,他们被集体称为大隅阿多隼人。隼人在当时的聚居地主要在九州岛,大隅也正是九州的地名。如果秦氏是被全部安置在“大和朝津间腋上地”,按照当时的交通条件,再怎么流散也不会大量跑到九州地区,那为什么要让大隅的阿多隼人来协助秦公酒呢?

笔者曾经分析过,被安置在“大和朝津间腋上地”的秦氏,恐怕仅仅限于首领级的人物,大量秦氏民众则被安排在九州岛充当南征熊袭、隼人、辛岛氏,北伐朝鲜半岛的马前卒。按照当时的情况,安置在九州地区的秦氏应该是受葛城氏的直接控制。秦氏民众在无尽的战争中损失惨重,葛城氏对秦氏的驱使不过是日本版的“以夷制夷”。如此看来,所谓的“普洞王时,秦民惣被劫略,今见在者,十不存一。”就可以理解了。

而朝津间地区的秦氏首领们,联合男朝津间稚子宿祢,推翻了葛城氏家族为主导的倭王政权,建立了新的倭王政权,秦氏自然是立了大功的,男朝津间稚子宿祢对秦氏的重视也就可以很好地理解了。

按照传统的说法,秦公酒向当时的天皇敬献了堆积如山的丝绵绢帛,得到了天皇的嘉奖,被赐予了“禹都万佐(うづまさ)”的称号。

《新撰姓氏录》:“太秦(うづまさ)公宿祢……大泊瀬幼武天皇(谥雄略)御世,糸绵绢帛委积如岳,天皇嘉之,赐号曰禹都万佐(うづまさ)。”

“禹都万佐”《新撰姓氏录》解释为“盈积有利益”;《日本书纪》解释为“积盈之貌”;《古语拾遗》解释为“随积埋益”。大体上都是指堆积的意思。然而笔者却提出与此不同的观点。

在分析“禹都万佐”之前,还需要做些准备工作。首先我们来重新分析一下菟道稚郎子的名字。

为什么《日本书纪》用“菟道”来训读“うち”?笔者曾一度不解,后来看到久远之绊网站《新订古事记》关于“宇治神社”图片的解说:“此宇迟能和纪郎子也,亦书为宇佐道稚郎子也。”才恍然大悟。按照《日本书纪》的理解,宇迟稚郎子的“宇迟”有三个字母,即うさち。うさ,以“宇佐” 记音,是兔子的意思训为“兔(菟)”;而ち以“迟” 记音,训为“道”。合起来便是“菟道”。

如此看来“うち(宇迟)”就成了“うさち(宇佐迟)”的省音。

然而在拙作《复活的倭王——宇迟稚郎子》曾经分析过,“うち(宇迟)”实际上可以用“珍”来训读,而宇迟稚郎子,就是中国史书中提到的倭王珍!

这里还有一个相关的资料。

根据《古事记》的记载,神武天皇在速汲门碰到一个骑着龟甲垂钓的怪人,那人自称:“仆者国津神,名宇豆毗古。”据说这个宇豆毗古就是大倭国造的祖先。而在《日本书纪》的相应章节,这个骑龟怪人自白的文字有了一点变化:“臣是国神,名曰-珍彦”。

其中“毗古”和“彦”是一个词,而“宇豆(うつ)”则与“珍”相对应!

也就是说,“宇豆(うつ)”训为“珍”是没有问题的。那么宇迟稚郎子的名字“宇迟”我们完全有理由认为是“宇豆”的变音!

如此看来,《日本书纪》将“宇迟” 训为“菟道”可能是将我们引入歧途,从而掩藏宇迟、宇豆(珍)之间的关系。

另外《日本书纪·雄略纪》:“由是秦造酒,甚以为忧而仕于天皇。天皇爱宠之,诏聚秦民,赐于秦酒公。公仍领率百八十种胜,奉献庸、调绢、缣,充积朝廷。因赐姓曰-禹豆麻佐。【一云,禹豆母利麻佐(うつもりまさ),皆积盈之貌也。】”

这里又记载了一个“禹豆母利麻佐”,比“禹豆麻佐”多出“母利”。这里透漏出两个重要的信息“

1、“禹豆麻佐”可能是“禹豆母利麻佐”的省略。

2、我们可以将“禹豆母利麻佐”拆分成“禹豆”、“母利”、“麻佐”三个词。

下面我们可以对这三个汉字记音词进行解析了:

·禹都、禹豆,发音うづ,还可以使用“宇豆”记音,训为“珍”。

·母利,发音もり,在《姓氏录》中与之发音相同的字为“守”,当然与之发音相同的还有“森”,而“森”字在《姓氏录》里并不是很常见。

·万佐、麻佐,发音まさ,与“正哉吾胜胜速日天忍穗耳尊”中的“正”字发音相同,这里的“正”可以解释为“正确、正义”的意思。

那么“禹豆母利麻佐”我们可以尝试着将其训读为 “珍守正”。“禹豆母利麻佐”就可以解读为“为‘珍’守卫着正义”,也就是要保卫“珍”。这里的“珍”,笔者认为就是倭王珍,即宇迟稚郎子。

根据以上线索分析,“禹豆母利麻佐”这个称号,实际上是男朝津间稚子宿祢赐给秦公酒的。之所以在称号中提到“珍”,是表明男朝津间稚子宿祢所夺取的基业是来自于倭王珍(宇迟稚郎子),而秦氏此前也一直服务于葛城系倭王政权。使用如此称号,表明了秦氏、倭王珍和男朝津间稚子宿祢(倭王济)三者之间的关系。从以上的解读我们可以看出,这个含义与传统认为的“盈积有利益”和“积盈之貌”都没有关系。恐怕也和“宇迟”训读“菟道”一样,有意将我们的思路引向歧途。

后来,日本的统治者使用“太秦”两个汉字标记“禹都万佐(うづまさ)”,仅仅看到“太秦”两个字,我们根本无法将其与倭王珍联系起来。

而“太”和“秦”在古日语里有专门的发音,与“禹都万佐”的发音差别很大。这一点更是暴露了古代日本统治者有意利用汉字的字形与本土日语发音不能完全契合的矛盾,将历史的真相掩藏在云山雾罩之中的叵测居心。

[小子部与中臣氏]

上一章节里我们提到《新撰姓氏录》里在介绍太秦氏的时候提到一个叫小子部雷的人。这个人在《日本书纪》有提及,和秦公酒一样,也是放到了雄略天皇的时代。他的本名叫蜾嬴(すがる)。

蜾嬴在《日本书纪》的事迹实际上是由两个小故事组成的,前者讲述的是少子部(小子部)称号的由来,后者则是讲述“蜾嬴”如何改名为“雷”。

先看看少子部(小子部)称号的由来:(雄略天皇五年)三月,辛巳朔丁亥,天皇欲使后妃亲桑,以劝蚕事。爰命蜾嬴,。聚国内蚕。于是,蜾嬴误聚婴儿,奉献天皇。天皇大笑,赐婴儿于蜾嬴曰:“汝宜自养。”蜾嬴即养婴儿于宫墙下。仍赐姓为-少子部连。

这个故事,在《姓氏录》里也有记载,内容基本一致。因为“蚕”的发音“こ”与“子”的发音一致,所以蜾嬴弄了一群小孩而不是蚕,闹了个大笑话,才获得了少子部(小子部)的称号。这个故事透漏出的信息似乎表明当时的日本人对桑蚕并不是很了解。而后来蜾嬴参加聚集秦氏民众的工作的其中一个原因应该也和桑蚕有关。

不过这个故事不能表明蜾嬴是什么时代的人,关键还在下一个故事:

(雄略天皇)七年秋七月,甲戌朔丙子,天皇诏少子部连蜾嬴曰:“朕欲见三诸岳(三轮山)神之形【或云,此山之神为大物主神也。或云,菟田墨阪神也】,汝膂力过人,自行促来!”蜾嬴答曰:“试往捉之。”乃登三诸岳,捉取大蛇,奉示天皇。天皇不斋戒。其雷虺虺,目精赫赫。天皇畏,闭目不见,却入殿中,使放于岳。仍改赐名为雷。

按照这个说法,蜾嬴捉雷(其实就是抓大蛇)的地点要么是在菟田、要么是在三轮山。菟田在泊濑的内部,而泊濑在三轮山的南麓。两者似乎都表明与雄略天皇的宫殿泊濑朝仓宫有关。

然而这个故事还有另外一个版本,那就是《日本国现报善恶灵异记·捉雷缘》:

少子部-栖轻者……雄略天皇……之随身,肺脯侍者矣。天皇住磐余宫之时,……当于时,而空雷鸣,即,天皇敕栖轻而诏:“汝鸣雷奉请之耶。”……栖轻奉敕,……乘马从阿倍山田前之道与丰浦寺前之路走往。至于栖轻诸越之衢。……走还时,丰浦寺与饭冈间,鸣雷落在。……令返落处者。今呼雷冈。在古京少治田宫之北者。

这里将蜾嬴的名字写作“栖轻”,发音不变。这里的故事比《日本书纪》的描写更具有文学色彩,但是事件发生的地点却发生了较大的变化。

首先天皇的宫殿跑到了磐余宫,这里距离泊濑朝仓宫就比较远了。栖轻(蜾嬴)沿途经过的一系列地点,到最后捉“雷”的地点,《灵异记》中都使用了奈良时代的地名予以标记。并明确指出栖轻(蜾嬴)捉雷的地点位于“古京少治田宫之北”。这个雷冈现在称为“雷丘”,位于奈良县高市郡明日香村。这个地点正是允恭天皇的宫殿所在地!

伊福部氏流传下的谱系图

枳莒喻的这个名字还出现在同书的《安闲纪》中:“是月(指安闲元年闰十二月),庐城部连-枳莒喻女幡媛,偷取物部大连尾舆璎珞,献春日皇后。事至发觉,枳莒喻以女幡媛献采女丁,是春日部采女也。并献安艺国过户庐城部屯仓,以赎女罪。”

按照《日本书纪》伪年表,雄略天皇三年为公元458年,安闲天皇元年为公元531年,两者相距达73年。这里又一次出现了笔者在分析大倭国造吾子笼、幡梭皇女和物部大前宿祢的事迹时所发现的年代拉的太长的问题。不过这里显得更为复杂,虽然两个相距73年的事件可以通过“枳莒喻”联系起来,但一个是斋王被诬自杀事件、另一个是赎罪献屯仓事件,很难看出什么更深层次的联系。不过有一点可以肯定,那就是即使两个事件都存在真实的原型,发生时间的间隔不会那么大。

而我们同时注意到,在“赎罪献屯仓事件”中庐城部连枳莒喻女儿的名字叫幡媛,这个与栲幡姬皇女的名字很相似。不止如此,“栲幡姬”这个名字还在另外的地方似曾相识。

在《日本书纪》开篇介绍神代部分中提到:“天照大神之子-正哉吾胜胜速日天忍穗耳尊,娶高皇产灵尊之女-栲幡千千姬。”

后面还有几段异文:

既而天照大神以思兼神妹-万幡丰秋津媛命,配正哉吾胜胜速日天忍穗耳尊为妃,令降之于苇原中国。

则以高皇产灵尊之女,号-万幡姬,配天忍穗耳尊为妃。

一书第六曰:天忍穗耳尊娶高皇产灵尊女子-栲幡千千姬万幡姬命亦云,高皇产灵尊儿-火之户幡姬儿-千千姬命而生儿。

一书第七曰:高皇产灵尊之女-天万栲幡千幡姬,一云,高皇产灵尊儿-万幡姬儿-玉依姬命。

一云:神皇产灵尊之女-栲幡千幡姬。

一书第八曰:正哉吾胜胜速日天忍穗耳尊,娶高皇产灵尊之女-天万栲幡千幡姬为妃而生儿。

其中大体少不了“栲”和“幡”的字样。

所谓“栲(taku)”,指的是盐肤木,日本之称为“白胶木”,是一种漆树科植物,其功用很多。木材灰白色,质地轻软而有光泽,可以当薪炭使用,核果含有咸味,可以拿来当作盐的代用品,根、叶、花及果还可以入药,并且可以拿来做染料。“幡(hata)”,据说是机织的意思,归化人秦氏的秦的发音也同样是这个hata。

“栲幡姬”这个名字本身包含着与纺织相关的含义。应该是公元5世纪左右日本的原始纺织业逐步发展的象征。这位受冤致死的斋王,不管她在当时的现实中的命运多么悲哀无助,在神道体系中,她已被不可避免地神化。而所谓“栲幡千千姬”或许就是根据她而虚构出的神话人物。

在栲幡皇女死亡事件的末尾,枳莒喻杀掉挑唆者阿闭国见,但为了躲避再被追杀,自己逃到了石上神宫隐匿起来,这一点又意味着什么,我们仍然将这个问题放在后面进行探讨。

[太秦公与倭王珍]

有的读者可能觉得奇怪,上一章节提到的斋王自杀事件,不是发生在雄略天皇时代,也就是中国史书中的倭王武时代吗?为什么会放在允恭天皇时代进行讨论?

笔者再次强调一下,笔者通过自己的分析研究,对《记纪》中的相关历史记录进行重新解读。在笔者的文章里,男朝津间稚子宿祢大王不等同与允恭天皇。而所谓雄略天皇时代的相关事迹,经过笔者分析,有一部分原本应该属于男朝津间稚子宿祢大王(倭王济)的时代,另一部分则属于另外一个倭王的时代。其中斋王自杀事件笔者就认为属于倭王济的时代,但具体发生的年代还无法确定。本章节中分析的秦公酒,也存在相似的情况。

秦氏集团是古代日本最重要的渡来人集团,虽然他们不一定是秦始皇的后代,但他们应该具有中国大陆的背景。

秦氏首领融通王率领的127县人口,为了来到日本,可谓历尽艰辛,曾经在朝鲜半岛滞留长达三年之久,可能还参加了支援百济,攻打高句丽的战争。根据《新撰姓氏录》记载,融通王至少有四个儿子,真德王、普洞王(浦东君)、云师王、武良王。其中普洞王有一个儿子,被称为秦造酒,后改称秦公酒。

按照《日本书纪》和《新撰姓氏录》的说法,秦公酒是雄略天皇时人。但这一点引起笔者的怀疑。因为《日本书纪·雄略纪》中提到的另一个渡来人集团的首领东汉掬直,实际上则是阿智使主的儿子都加使主!都加使主是汉氏渡来后的第二代,假设雄略天皇是真实的,都加使主显然很难活到那个时候,更不用说接受雄略天皇的所谓托孤了。而秦公酒虽然是秦氏渡来后的第三代,但考虑到秦氏渡来的时间比汉氏略早,因此秦公酒与都加使主基本上应该是处于同一个时代的人物。

《新撰姓氏录》上说,秦氏渡来后被安置在“大和朝津间腋上地”,但是似乎秦氏没有被马上得到重用。到了秦公酒的时候,才开始聚集部民。而且天皇派了一些人去协助秦公酒,《姓氏录》上提到了有两个名字,一个是小子部雷,这个人笔者在下一章节会重点分析,而另一个似乎不只一个人,他们被集体称为大隅阿多隼人。隼人在当时的聚居地主要在九州岛,大隅也正是九州的地名。如果秦氏是被全部安置在“大和朝津间腋上地”,按照当时的交通条件,再怎么流散也不会大量跑到九州地区,那为什么要让大隅的阿多隼人来协助秦公酒呢?

笔者曾经分析过,被安置在“大和朝津间腋上地”的秦氏,恐怕仅仅限于首领级的人物,大量秦氏民众则被安排在九州岛充当南征熊袭、隼人、辛岛氏,北伐朝鲜半岛的马前卒。按照当时的情况,安置在九州地区的秦氏应该是受葛城氏的直接控制。秦氏民众在无尽的战争中损失惨重,葛城氏对秦氏的驱使不过是日本版的“以夷制夷”。如此看来,所谓的“普洞王时,秦民惣被劫略,今见在者,十不存一。”就可以理解了。

而朝津间地区的秦氏首领们,联合男朝津间稚子宿祢,推翻了葛城氏家族为主导的倭王政权,建立了新的倭王政权,秦氏自然是立了大功的,男朝津间稚子宿祢对秦氏的重视也就可以很好地理解了。

按照传统的说法,秦公酒向当时的天皇敬献了堆积如山的丝绵绢帛,得到了天皇的嘉奖,被赐予了“禹都万佐(うづまさ)”的称号。

《新撰姓氏录》:“太秦(うづまさ)公宿祢……大泊瀬幼武天皇(谥雄略)御世,糸绵绢帛委积如岳,天皇嘉之,赐号曰禹都万佐(うづまさ)。”

“禹都万佐”《新撰姓氏录》解释为“盈积有利益”;《日本书纪》解释为“积盈之貌”;《古语拾遗》解释为“随积埋益”。大体上都是指堆积的意思。然而笔者却提出与此不同的观点。

在分析“禹都万佐”之前,还需要做些准备工作。首先我们来重新分析一下菟道稚郎子的名字。

为什么《日本书纪》用“菟道”来训读“うち”?笔者曾一度不解,后来看到久远之绊网站《新订古事记》关于“宇治神社”图片的解说:“此宇迟能和纪郎子也,亦书为宇佐道稚郎子也。”才恍然大悟。按照《日本书纪》的理解,宇迟稚郎子的“宇迟”有三个字母,即うさち。うさ,以“宇佐” 记音,是兔子的意思训为“兔(菟)”;而ち以“迟” 记音,训为“道”。合起来便是“菟道”。

如此看来“うち(宇迟)”就成了“うさち(宇佐迟)”的省音。

然而在拙作《复活的倭王——宇迟稚郎子》曾经分析过,“うち(宇迟)”实际上可以用“珍”来训读,而宇迟稚郎子,就是中国史书中提到的倭王珍!

这里还有一个相关的资料。

根据《古事记》的记载,神武天皇在速汲门碰到一个骑着龟甲垂钓的怪人,那人自称:“仆者国津神,名宇豆毗古。”据说这个宇豆毗古就是大倭国造的祖先。而在《日本书纪》的相应章节,这个骑龟怪人自白的文字有了一点变化:“臣是国神,名曰-珍彦”。

其中“毗古”和“彦”是一个词,而“宇豆(うつ)”则与“珍”相对应!

也就是说,“宇豆(うつ)”训为“珍”是没有问题的。那么宇迟稚郎子的名字“宇迟”我们完全有理由认为是“宇豆”的变音!

如此看来,《日本书纪》将“宇迟” 训为“菟道”可能是将我们引入歧途,从而掩藏宇迟、宇豆(珍)之间的关系。

另外《日本书纪·雄略纪》:“由是秦造酒,甚以为忧而仕于天皇。天皇爱宠之,诏聚秦民,赐于秦酒公。公仍领率百八十种胜,奉献庸、调绢、缣,充积朝廷。因赐姓曰-禹豆麻佐。【一云,禹豆母利麻佐(うつもりまさ),皆积盈之貌也。】”

这里又记载了一个“禹豆母利麻佐”,比“禹豆麻佐”多出“母利”。这里透漏出两个重要的信息“

1、“禹豆麻佐”可能是“禹豆母利麻佐”的省略。

2、我们可以将“禹豆母利麻佐”拆分成“禹豆”、“母利”、“麻佐”三个词。

下面我们可以对这三个汉字记音词进行解析了:

·禹都、禹豆,发音うづ,还可以使用“宇豆”记音,训为“珍”。

·母利,发音もり,在《姓氏录》中与之发音相同的字为“守”,当然与之发音相同的还有“森”,而“森”字在《姓氏录》里并不是很常见。

·万佐、麻佐,发音まさ,与“正哉吾胜胜速日天忍穗耳尊”中的“正”字发音相同,这里的“正”可以解释为“正确、正义”的意思。

那么“禹豆母利麻佐”我们可以尝试着将其训读为 “珍守正”。“禹豆母利麻佐”就可以解读为“为‘珍’守卫着正义”,也就是要保卫“珍”。这里的“珍”,笔者认为就是倭王珍,即宇迟稚郎子。

根据以上线索分析,“禹豆母利麻佐”这个称号,实际上是男朝津间稚子宿祢赐给秦公酒的。之所以在称号中提到“珍”,是表明男朝津间稚子宿祢所夺取的基业是来自于倭王珍(宇迟稚郎子),而秦氏此前也一直服务于葛城系倭王政权。使用如此称号,表明了秦氏、倭王珍和男朝津间稚子宿祢(倭王济)三者之间的关系。从以上的解读我们可以看出,这个含义与传统认为的“盈积有利益”和“积盈之貌”都没有关系。恐怕也和“宇迟”训读“菟道”一样,有意将我们的思路引向歧途。

后来,日本的统治者使用“太秦”两个汉字标记“禹都万佐(うづまさ)”,仅仅看到“太秦”两个字,我们根本无法将其与倭王珍联系起来。

而“太”和“秦”在古日语里有专门的发音,与“禹都万佐”的发音差别很大。这一点更是暴露了古代日本统治者有意利用汉字的字形与本土日语发音不能完全契合的矛盾,将历史的真相掩藏在云山雾罩之中的叵测居心。

[小子部与中臣氏]

上一章节里我们提到《新撰姓氏录》里在介绍太秦氏的时候提到一个叫小子部雷的人。这个人在《日本书纪》有提及,和秦公酒一样,也是放到了雄略天皇的时代。他的本名叫蜾嬴(すがる)。

蜾嬴在《日本书纪》的事迹实际上是由两个小故事组成的,前者讲述的是少子部(小子部)称号的由来,后者则是讲述“蜾嬴”如何改名为“雷”。

先看看少子部(小子部)称号的由来:(雄略天皇五年)三月,辛巳朔丁亥,天皇欲使后妃亲桑,以劝蚕事。爰命蜾嬴,。聚国内蚕。于是,蜾嬴误聚婴儿,奉献天皇。天皇大笑,赐婴儿于蜾嬴曰:“汝宜自养。”蜾嬴即养婴儿于宫墙下。仍赐姓为-少子部连。

这个故事,在《姓氏录》里也有记载,内容基本一致。因为“蚕”的发音“こ”与“子”的发音一致,所以蜾嬴弄了一群小孩而不是蚕,闹了个大笑话,才获得了少子部(小子部)的称号。这个故事透漏出的信息似乎表明当时的日本人对桑蚕并不是很了解。而后来蜾嬴参加聚集秦氏民众的工作的其中一个原因应该也和桑蚕有关。

不过这个故事不能表明蜾嬴是什么时代的人,关键还在下一个故事:

(雄略天皇)七年秋七月,甲戌朔丙子,天皇诏少子部连蜾嬴曰:“朕欲见三诸岳(三轮山)神之形【或云,此山之神为大物主神也。或云,菟田墨阪神也】,汝膂力过人,自行促来!”蜾嬴答曰:“试往捉之。”乃登三诸岳,捉取大蛇,奉示天皇。天皇不斋戒。其雷虺虺,目精赫赫。天皇畏,闭目不见,却入殿中,使放于岳。仍改赐名为雷。

按照这个说法,蜾嬴捉雷(其实就是抓大蛇)的地点要么是在菟田、要么是在三轮山。菟田在泊濑的内部,而泊濑在三轮山的南麓。两者似乎都表明与雄略天皇的宫殿泊濑朝仓宫有关。

然而这个故事还有另外一个版本,那就是《日本国现报善恶灵异记·捉雷缘》:

少子部-栖轻者……雄略天皇……之随身,肺脯侍者矣。天皇住磐余宫之时,……当于时,而空雷鸣,即,天皇敕栖轻而诏:“汝鸣雷奉请之耶。”……栖轻奉敕,……乘马从阿倍山田前之道与丰浦寺前之路走往。至于栖轻诸越之衢。……走还时,丰浦寺与饭冈间,鸣雷落在。……令返落处者。今呼雷冈。在古京少治田宫之北者。

这里将蜾嬴的名字写作“栖轻”,发音不变。这里的故事比《日本书纪》的描写更具有文学色彩,但是事件发生的地点却发生了较大的变化。

首先天皇的宫殿跑到了磐余宫,这里距离泊濑朝仓宫就比较远了。栖轻(蜾嬴)沿途经过的一系列地点,到最后捉“雷”的地点,《灵异记》中都使用了奈良时代的地名予以标记。并明确指出栖轻(蜾嬴)捉雷的地点位于“古京少治田宫之北”。这个雷冈现在称为“雷丘”,位于奈良县高市郡明日香村。这个地点正是允恭天皇的宫殿所在地!

雷丘方位示意图

《灵异记》书成于822年,虽然不是正史,但其中所提到的传说应该是有其渊源的,而不会是空穴来风,从地理位置上讲,可能被《日本书纪》更加可靠。至于磐余宫问题,现在还缺乏足够的线索,无法进一步分析。

据此笔者可以更加坚定地判断,《日本书纪》中关于雄略天皇的大部分事迹,包括秦公酒、小子部雷,实际上应该属于靠前的男朝津间稚子宿祢时代。

这里顺带提出另一个有趣的现象,小子部雷的名字“雷”的出现,使笔者很快地将其和另一个人的名字联系起来。这个人就是中臣乌贼津。

从字面上看,乌贼津与雷似乎没什么关系,但乌贼津还有两种写法,一种是写成伊香津(或伊贺津),从这种写法来看,似乎与伊贺地区有着某种联系;另外一种写法就是“雷”!

查一查发音,乌贼津、伊香津、雷三者的发音是一致的!都是いかつ(ikatsu)!

在《日本书纪》里中臣乌贼津的“寿命”也可以和武内宿祢、大倭国造吾子笼他们相媲美。

第一次提到他的时间是仲哀天皇九年(200年),最后一次提到他的时间是允恭天皇七年(459),两者跨度259年!而末尾恰好踩到允恭天皇,笔者认为此人是男朝津间稚子宿祢时代的人的可能性比较大。那么在时间上有可能和小子部雷重合。

中臣氏早期一个重要的活动地点藤原位于明日香村附近,靠近男朝津间稚子宿祢的宫廷。而小子部的职责是负责一些宫廷的清洁之类的事务,应当也住在宫廷附近。这一点,两者似乎又有重合的地方。

然而除了名字、时间、地点的某些关联之外,我们很难再发现中臣乌贼津与小子部雷之间更近一步的联系了。因为按照《姓氏录》小子部连的祖先是神八井耳命,与中臣氏的祖先不同。

到此我们可以换一个思路,既然我们已经确认中臣乌贼津的活动时间大约是在男朝津间稚子宿祢时代、活动地点在明日香村附近,我们不妨通过其他线索来考察一下中臣氏的来源。

日本学者内藤湖南在其《卑彌呼考》中认为《三国志·倭人传》邪马台国的四等官奴佳鞮,可以用假名なかと表示,可训读为“中迹(なかと)”,与“中臣(なかとみ)”的发音相比,只差了一个み(臣)。

以下是内藤湖南的论述:

中臣氏在上古是强大的氏族,已无需举证说明。而对于中迹直,栗田氏在《国造族类考》中指出:“中迹直,《旧事纪》(即《先代旧事本纪》)记载‘天椹野命(椹野くむの或くれの),中迹直等祖’。”中迹氏的发源地,《和名抄》记载为伊势国河曲郡中迹(奈加止)乡,《东鉴 七》记为中迹庄,《神名式》则记为奈加神社等地。上文所说中臣伊势连、中臣伊势朝臣即源于此中迹。此外,《神名帐》记载桑名郡中臣社供奉有其氏神。奴佳鞮如果是天儿屋根命之后裔中臣连,不必说就是此中迹直等。中臣无疑应视为中迹的对音。

根据《先代旧事本纪》记载,中迹直的先祖被称为天椹野命,在其他资料里,还有天椹命、天栉姫、天栉野媛、天伎野媛等说法。让人摸不着头绪。

然而内藤湖南提到中臣伊势连、中臣伊势朝臣是中迹直的后人,这条线索十分重要。

根据《续日本纪·淳仁纪》,有一位“从六位下-中臣伊势连-老人”,这个人到了《称德纪》,则变成了“参河守-从四位下-伊势朝臣-老人”。也就是说“伊势朝臣”的姓是来源于中臣伊势朝臣。

再翻翻《姓氏录》:“伊势朝臣,天底立命之孙、天日别命之后。”

这个天底立命和天日别命从字面和读音上看倒是和天椹野命没有什么关系。然而这个天底立命,却出现在与中臣氏同样是掌管中央祭祀斋部氏(忌部氏)的谱系中!

雷丘方位示意图

《灵异记》书成于822年,虽然不是正史,但其中所提到的传说应该是有其渊源的,而不会是空穴来风,从地理位置上讲,可能被《日本书纪》更加可靠。至于磐余宫问题,现在还缺乏足够的线索,无法进一步分析。

据此笔者可以更加坚定地判断,《日本书纪》中关于雄略天皇的大部分事迹,包括秦公酒、小子部雷,实际上应该属于靠前的男朝津间稚子宿祢时代。

这里顺带提出另一个有趣的现象,小子部雷的名字“雷”的出现,使笔者很快地将其和另一个人的名字联系起来。这个人就是中臣乌贼津。

从字面上看,乌贼津与雷似乎没什么关系,但乌贼津还有两种写法,一种是写成伊香津(或伊贺津),从这种写法来看,似乎与伊贺地区有着某种联系;另外一种写法就是“雷”!

查一查发音,乌贼津、伊香津、雷三者的发音是一致的!都是いかつ(ikatsu)!

在《日本书纪》里中臣乌贼津的“寿命”也可以和武内宿祢、大倭国造吾子笼他们相媲美。

第一次提到他的时间是仲哀天皇九年(200年),最后一次提到他的时间是允恭天皇七年(459),两者跨度259年!而末尾恰好踩到允恭天皇,笔者认为此人是男朝津间稚子宿祢时代的人的可能性比较大。那么在时间上有可能和小子部雷重合。

中臣氏早期一个重要的活动地点藤原位于明日香村附近,靠近男朝津间稚子宿祢的宫廷。而小子部的职责是负责一些宫廷的清洁之类的事务,应当也住在宫廷附近。这一点,两者似乎又有重合的地方。

然而除了名字、时间、地点的某些关联之外,我们很难再发现中臣乌贼津与小子部雷之间更近一步的联系了。因为按照《姓氏录》小子部连的祖先是神八井耳命,与中臣氏的祖先不同。

到此我们可以换一个思路,既然我们已经确认中臣乌贼津的活动时间大约是在男朝津间稚子宿祢时代、活动地点在明日香村附近,我们不妨通过其他线索来考察一下中臣氏的来源。

日本学者内藤湖南在其《卑彌呼考》中认为《三国志·倭人传》邪马台国的四等官奴佳鞮,可以用假名なかと表示,可训读为“中迹(なかと)”,与“中臣(なかとみ)”的发音相比,只差了一个み(臣)。

以下是内藤湖南的论述:

中臣氏在上古是强大的氏族,已无需举证说明。而对于中迹直,栗田氏在《国造族类考》中指出:“中迹直,《旧事纪》(即《先代旧事本纪》)记载‘天椹野命(椹野くむの或くれの),中迹直等祖’。”中迹氏的发源地,《和名抄》记载为伊势国河曲郡中迹(奈加止)乡,《东鉴 七》记为中迹庄,《神名式》则记为奈加神社等地。上文所说中臣伊势连、中臣伊势朝臣即源于此中迹。此外,《神名帐》记载桑名郡中臣社供奉有其氏神。奴佳鞮如果是天儿屋根命之后裔中臣连,不必说就是此中迹直等。中臣无疑应视为中迹的对音。

根据《先代旧事本纪》记载,中迹直的先祖被称为天椹野命,在其他资料里,还有天椹命、天栉姫、天栉野媛、天伎野媛等说法。让人摸不着头绪。

然而内藤湖南提到中臣伊势连、中臣伊势朝臣是中迹直的后人,这条线索十分重要。

根据《续日本纪·淳仁纪》,有一位“从六位下-中臣伊势连-老人”,这个人到了《称德纪》,则变成了“参河守-从四位下-伊势朝臣-老人”。也就是说“伊势朝臣”的姓是来源于中臣伊势朝臣。

再翻翻《姓氏录》:“伊势朝臣,天底立命之孙、天日别命之后。”

这个天底立命和天日别命从字面和读音上看倒是和天椹野命没有什么关系。然而这个天底立命,却出现在与中臣氏同样是掌管中央祭祀斋部氏(忌部氏)的谱系中!

斋部氏(忌部氏)的谱系图

可能有的读者对如此顺藤摸瓜式的分析法弄的有点不知所以了,我们将相关的线索联系如下:

中迹直——中臣伊势连、中臣伊势朝臣——伊势朝臣——天底立命——斋部氏、忌部氏

中臣氏与斋部氏所从事的职业本来就很接近了,就凭这一点就让人怀疑两者是否有某种血缘关系。然而在中臣氏家族的藤原不比等把持下写成的《记纪》和斋部氏家族的斋部广成写成的《古语拾遗》,各自为自己的家族编造了一套冗长的谱系。又让人觉得两个家族各有来源。

但是,通过笔者的分析,中迹直、中臣氏和斋部氏三个家族应该具有共同的祖先!虽然不是很明朗,但大致的脉络已经清晰。

按照这个思路,我们可以梳理出中迹直、中臣氏和斋部氏的源流:先有“中迹”的家姓或称号,再有“直”“臣”之分,后来又有了“卜部”和“斋部” 的分工。中迹直、中臣氏(卜部氏)和斋部氏(忌部氏)才逐渐成为独立的家族。

根据以上分析,笔者可以得出以下结论:小子部雷和秦公酒一样应该也是属于男朝津间稚子宿祢(倭王济)的时代;而小子部雷与中臣乌贼津(雷大臣)是否是一个人,尚缺乏足够的证据,只能提出线索供大家参考;但中臣氏的真实来源问题有了进一步的认识,他们应该与中迹直、斋部氏有着更为密切的血缘关系,当然,是否与《三国志·倭人传》里提到的邪马台国的四等官奴佳鞮有关,仍然是个未知数。

[轻部、白发部、御名代]

下面我们开始分析男朝津间稚子宿祢身后的时代,由于笔者将这个从允恭天皇和雄略天皇中相关事迹中剥离出的男朝津间稚子宿祢与中国史料中的倭王济相对应,那么下一个倭王应该就是倭王兴了。然而矛盾也由此而来。

有学者将倭王兴比附为安康天皇,认为“兴”是安康的名字“穴穗”的“穴”的误写。有学者则认为倭王兴是木梨之轻太子。

按照笔者前文的分析,《记纪》中所记载的允恭天皇的太子轻皇子的乱伦事件,实际上应该属于大草香皇子。那么这个轻皇子的角色就等于被架空了。那么倭王兴应该对应《记纪》中的哪位天皇呢?

再分析这个问题之前,我们先解决一个问题,那就是男朝津间稚子宿祢时代的御名代。

熟悉日本古代史的朋友都知道,御名代就是指天皇(或大王)将田庄分配给自己的子女亲属,并以他们的名号给这块地命名。

综合《记纪》,我们可以得到允恭天皇时代以下四人的御名代:

木梨之轻太子:轻部

忍坂大中姬:刑部

田井中比卖(田宫中比卖):河部

弟姬(藤原琴节郎女):藤原部

其中,刑部(おさかべ)也可以写作忍坂部(おしさかべ)、押坂部,发音近似。

在此之前,大鹪鹩命也封了几个御名代。

葛城盘媛:葛城部

伊奢别命:壬生部

瑞齿别命:蝮部(多迟比部、丹比部)

宇迟稚郎子:宇迟部

矢田郎女:矢田部

日下幡梭大郎子:大日下部

日下幡梭稚郎女:稚日下部

可以看出,大部分的御名代都有名字的一部分。这些御名代中,有一部分是地名,受封者以前可能居住过,例如葛城盘媛的葛城、忍坂大中姬的忍坂,也可能是新的封地,例如瑞齿别命的丹比。有的则是一种职务,例如伊奢别命的壬生。

但有的人的御名代,因为资料有限,就不太容易判断。例如,田井中比卖(たいのなかつひめ)的御名代河部(かわべ)。

这里我们来讨论一下木梨之轻太子的御名代。案:轻为地名,根据《记纪》,“欠史八代”中的懿德、孝元天皇就曾经把宫殿建在那里。位于现在的橿原市大轻町。这个轻地时间起源比较早,可以作为一个参考坐标。

那么轻太子的轻部在哪里呢?《和名抄》上说在和泉郡轻部乡,就是今天的大阪府和泉市西北部邻近岸和田市的小田町一带,现小田町东南尚有“轻部池”。可以肯定的是这里曾经是皇极天皇时代(645 - 654)的轻皇子(即后来的孝德天皇)的领地,这里距离橿原市大轻町较远,但是否能追述到木梨之轻太子的时代,还难以确定。

而橿原市西池尻町有一处地名为轻古。轻古也可以写作“轻户”,户能读ko、to、do、be。后来那里成为豪族苏我氏的宅邸。相比之下,轻和轻古都位于橿原市,距离非常之近。因此笔者倾向于认为轻古是轻部早期的所在地。

在轻古有一座轻树村坐神社。根据《五郡神社记》记载,这座神社曾经供奉着誉田别命(应神天皇)、彦坐神和白发王。其中白发王被称为轻氏祖神。

斋部氏(忌部氏)的谱系图

可能有的读者对如此顺藤摸瓜式的分析法弄的有点不知所以了,我们将相关的线索联系如下:

中迹直——中臣伊势连、中臣伊势朝臣——伊势朝臣——天底立命——斋部氏、忌部氏

中臣氏与斋部氏所从事的职业本来就很接近了,就凭这一点就让人怀疑两者是否有某种血缘关系。然而在中臣氏家族的藤原不比等把持下写成的《记纪》和斋部氏家族的斋部广成写成的《古语拾遗》,各自为自己的家族编造了一套冗长的谱系。又让人觉得两个家族各有来源。

但是,通过笔者的分析,中迹直、中臣氏和斋部氏三个家族应该具有共同的祖先!虽然不是很明朗,但大致的脉络已经清晰。

按照这个思路,我们可以梳理出中迹直、中臣氏和斋部氏的源流:先有“中迹”的家姓或称号,再有“直”“臣”之分,后来又有了“卜部”和“斋部” 的分工。中迹直、中臣氏(卜部氏)和斋部氏(忌部氏)才逐渐成为独立的家族。

根据以上分析,笔者可以得出以下结论:小子部雷和秦公酒一样应该也是属于男朝津间稚子宿祢(倭王济)的时代;而小子部雷与中臣乌贼津(雷大臣)是否是一个人,尚缺乏足够的证据,只能提出线索供大家参考;但中臣氏的真实来源问题有了进一步的认识,他们应该与中迹直、斋部氏有着更为密切的血缘关系,当然,是否与《三国志·倭人传》里提到的邪马台国的四等官奴佳鞮有关,仍然是个未知数。

[轻部、白发部、御名代]

下面我们开始分析男朝津间稚子宿祢身后的时代,由于笔者将这个从允恭天皇和雄略天皇中相关事迹中剥离出的男朝津间稚子宿祢与中国史料中的倭王济相对应,那么下一个倭王应该就是倭王兴了。然而矛盾也由此而来。

有学者将倭王兴比附为安康天皇,认为“兴”是安康的名字“穴穗”的“穴”的误写。有学者则认为倭王兴是木梨之轻太子。

按照笔者前文的分析,《记纪》中所记载的允恭天皇的太子轻皇子的乱伦事件,实际上应该属于大草香皇子。那么这个轻皇子的角色就等于被架空了。那么倭王兴应该对应《记纪》中的哪位天皇呢?

再分析这个问题之前,我们先解决一个问题,那就是男朝津间稚子宿祢时代的御名代。

熟悉日本古代史的朋友都知道,御名代就是指天皇(或大王)将田庄分配给自己的子女亲属,并以他们的名号给这块地命名。

综合《记纪》,我们可以得到允恭天皇时代以下四人的御名代:

木梨之轻太子:轻部

忍坂大中姬:刑部

田井中比卖(田宫中比卖):河部

弟姬(藤原琴节郎女):藤原部

其中,刑部(おさかべ)也可以写作忍坂部(おしさかべ)、押坂部,发音近似。

在此之前,大鹪鹩命也封了几个御名代。

葛城盘媛:葛城部

伊奢别命:壬生部

瑞齿别命:蝮部(多迟比部、丹比部)

宇迟稚郎子:宇迟部

矢田郎女:矢田部

日下幡梭大郎子:大日下部

日下幡梭稚郎女:稚日下部

可以看出,大部分的御名代都有名字的一部分。这些御名代中,有一部分是地名,受封者以前可能居住过,例如葛城盘媛的葛城、忍坂大中姬的忍坂,也可能是新的封地,例如瑞齿别命的丹比。有的则是一种职务,例如伊奢别命的壬生。

但有的人的御名代,因为资料有限,就不太容易判断。例如,田井中比卖(たいのなかつひめ)的御名代河部(かわべ)。

这里我们来讨论一下木梨之轻太子的御名代。案:轻为地名,根据《记纪》,“欠史八代”中的懿德、孝元天皇就曾经把宫殿建在那里。位于现在的橿原市大轻町。这个轻地时间起源比较早,可以作为一个参考坐标。

那么轻太子的轻部在哪里呢?《和名抄》上说在和泉郡轻部乡,就是今天的大阪府和泉市西北部邻近岸和田市的小田町一带,现小田町东南尚有“轻部池”。可以肯定的是这里曾经是皇极天皇时代(645 - 654)的轻皇子(即后来的孝德天皇)的领地,这里距离橿原市大轻町较远,但是否能追述到木梨之轻太子的时代,还难以确定。

而橿原市西池尻町有一处地名为轻古。轻古也可以写作“轻户”,户能读ko、to、do、be。后来那里成为豪族苏我氏的宅邸。相比之下,轻和轻古都位于橿原市,距离非常之近。因此笔者倾向于认为轻古是轻部早期的所在地。

在轻古有一座轻树村坐神社。根据《五郡神社记》记载,这座神社曾经供奉着誉田别命(应神天皇)、彦坐神和白发王。其中白发王被称为轻氏祖神。

轻树村坐神社鸟居

《新撰姓氏录第三卷·左京皇別下》:轻我孫(かるのあびこ),治田连同氏,彦坐命之后也。四世孙白发王(しらかのみこ)。初彦坐分来赐阿比古姓。成务天皇御代。赐軽地卅千代。是负軽我孙姓之由也。

这个“白发王”的出现引起了笔者的高度注意。要知道,根据《记纪》,雄略天皇的儿子清宁天皇的名字是白发皇子,他的和风谥号,在《古事记》中称为“白发大倭根子命”,在《日本书纪》中称为“白发武广国押稚子日本根子”而且他还有自己的御名代,统称为三种白发部,细分为:白发部舍人、白发部膳夫、白发部鞬负,而且是“每州安置”。

轻部竟然和白发王联系起来了。让人觉得有点不可思议。虽说三种白发部据说是分配到倭王所控制的各地。但是轻树村坐神社和《姓氏录》的这个“白发王”是顶着成务天皇时代的背景的。

那么白发王和清宁天皇又是什么关系呢?

首先是时代,《姓氏录》里所谓的成务天皇时代说法是不可靠的。例如同书说秦公酒是雄略天皇时代一样不可靠。

其次,《姓氏录》说白发王是彦坐命的后代,彦坐命在《记纪》上被称为彦坐王。是息长足姬命父系的先祖。而息长氏后来转为品陀别命(誉田别命)的儿子稚野毛二派郎子继承,彦坐王就成了息长氏的母系先祖,再到男朝津间稚子宿祢与稚野毛二派郎子的女儿忍坂大中姬联姻。生下木梨之轻太子。那么彦坐王就成了轻太子母系的母系先祖。但古代的日本不排斥母系世系,所以也可以把彦坐王看作轻太子的祖先。

而轻树村坐神社里也供奉了誉田别命,表明这个白发王应该也是品陀别命(誉田别命)的后代,从这一点判断,白发王与轻太子可能为一人。

《姓氏录》说白发王是彦坐命的四世孙,但如果根据《记纪》排出的谱系如下:

0彦坐王

1山代大筒城真若王

2迦尔米雷王

3息长宿祢

4息长足姬命

5品陀别命

6稚野毛二派郎子

7忍坂大中姬

8木梨之轻太子

轻太子起码是彦坐王的七世孙。考虑到稚野毛二派郎子娶的是自己的姨妈,可以长一辈。即使如此,轻太子也只能算六世孙。

笔者认为这里有两种可能,一、从彦坐王到息长足姬命之间的谱系不可靠,可能被拉长;二、《姓氏录》中是四世孙的说法不可靠,这种妄报世代数的现象在《姓氏录》并不鲜见。

此外,在前面几章笔者经过分析,发现有很多在《记纪》等资料中列在雄略天皇名下的事迹人物,都需要将其生活的年代提前,某些人物还有重合的迹象。如此看来,允恭天皇的儿子轻太子与雄略天皇的儿子白发皇子以及《姓氏录》里提到的白发王是一个人的可能性是完全存在的。

有学者也曾经将轻太子比附为中国史籍中的倭王兴,认为轻(かる)与“兴” 的吴音相近。笔者再提一点,白发王(しらか)的第一个字母し(shi)也和“兴”的发音有类似的地方。不管哪种说法更有道理,也胜过了将安康天皇的名字穴穗的“穴”看作“兴”的变体说法。

白发王与轻太子的统一使得倭王兴的比附有了更强的准确性。

[神秘的阿比古]

在探讨白发皇子与轻太子合二为一的过程中,笔者注意到《姓氏录》中“初彦坐分来赐阿比古姓”一句,也就是说彦坐王获得了“阿比古”的姓,轻我孙中之“我孙”的发音也就是“阿比古(あびこ)”。此外,相同发音还可以写作:阿弭古、吾彦、安彦、安孙子、我孙子等等。

在日本早期姓氏中,除了轻我孙中包含了“阿比古(あびこ)”,还有一个依罗阿毗古。

在《日本书纪》的《神功纪》和《仁德纪》中,分别出现了依罗吾彦男垂见、依网屯仓阿弭古。

依罗,又写作依网、罗曳、网引、网曳、纲曳,与撒网捕鱼有关。依罗的本来发音是よさみ,而网引、网曳、纲曳的发音后来又演变为あみびき或あびき,显然是将“阿比古(あびこ)”的变音替代了よさみ的本音,将汉字“阿比古”本身给省略了。

《古事记》上记载,开化天皇与葛城垂见宿祢的女儿鹯比卖生下一个儿子,名为建丰波豆罗和气,他是道守臣、忍海部造、御名部造、稻羽忍海部、丹波之竹野别、依罗阿毗古的祖先。值得注意的是“葛城垂见宿祢”与“依网吾彦男垂见”名字中都有“垂见”,而且这里的葛城应该是武内宿祢家族之前的葛城家族,笔者称为老葛城。而按照皇族谱系,建丰波豆罗和气与彦坐王是兄弟。似乎“阿比古”的来源可以迎刃而解。

但《姓氏录》中依罗的先祖除了建丰波豆罗和气说之外,还有几种异说:

依罗连,出自百济国人素祢志夜麻美乃君(そねしやまみのきみ)也。《河内国诸蕃》

依罗连,饶速日命十二世孙怀大连之后也。《左京神別上》

依罗连,同神十世孙伊己布都大连之后也。《左京神別上》

综合起来,也就是百济渡来说和物部说。

另外,还有一处旁生的枝节。

本来《古事记》上说道守臣也是建丰波豆罗和气的后代,《姓氏录》也延续了这种说法。但却又说道守臣和道守朝臣都是武内宿祢之子波多八代宿祢的后代(见《河内国皇別》)。这样一来就很热闹了。

不过在以前的文章中笔者提过,武内宿祢通过婚姻关系,夺得了纪伊和葛城地区的控制权。建丰波豆罗和气代表的是老葛城的势力,道守臣或许就是他的后代建立的,但被武内宿祢家族所控制,才出现了两个祖先。同样,我们似乎也可以按照同样的道理来理解依罗连、依罗阿毗古祖先的异说。

但“阿比古”是否还有更久远的来历呢?从内在的含义来看,“比古”就是“彦(hiko)”、“日子(hiko)”是日本古代男子最常见的称呼,与太阳崇拜有关。按其意义,我们还可以将“阿比古”训读为“安日彦”。

在二战后,青森县五所川原市居民和田喜八郎声称从自家老房子里发现一本江户时代的私家史书,名为《东日流外三郡志》,里面提到一些神武天皇东征时代的传说,其中有一个人物,便是安日彦。在这本书中安日彦成为长髓彦(登美能那贺须泥毘古)的兄长,为邪马台国的国王,在被神武天皇打败之后流亡至津轻地区,与当地的原住民阿曾部、津保化一同组成了荒吐族(荒吐神),持续反抗大和朝廷。据说他就是北陆地区虾夷阿倍氏的祖先。

遗憾的是《东日流外三郡志》一般被认为是伪史,其记录的内容缺乏可信度。不过有一份日本战国元禄时代(1688-1703)名为《下国伊驹安陪姓之家谱》的文献,提到了“安日、长髓”。可见安日彦的传说也并非空穴来风。

可见“阿比古”的使用,可能是延续安日彦在大和地区太阳崇拜的传统习俗;还有一种可能,就是将敌人的名号赐给自己的子孙以表示一种荣耀。

[对峙的宫殿]

在前两章节笔者留下了两处疑问,第一,为什么显宗天皇的宫殿明明在远飞鸟地区(奈良县高市郡明日香村),为什么《记纪》中写成“近飞鸟”?第二,为什么枳莒喻杀死阿闭国见,能逃到石上神宫躲避杀生之祸?

我们首先列举一下《记纪》中记载的从履中天皇到武烈天皇的宫殿名:

履中天皇:大和磐余稚樱宫

反正天皇:河内丹比柴篱宫

允恭天皇:远飞鸟宫

安康天皇:石上穴穗宫

雄略天皇:泊濑朝仓宫

清宁天皇:磐余瓮栗宫

显宗天皇:近飞鸟八钓宫、磐余瓮栗(瓮粟)宫

仁贤天皇:石上广高宫

武烈天皇:泊濑列城宫

其中据说有一定遗迹发现的是磐余稚樱宫(樱井市池之内附近)、泊濑朝仓宫(樱井市胁本、黑崎、岩坂附近)、磐余瓮栗宫(樱井市池之内附近、橿原市东池尻)、泊濑列城宫(樱井市出云附近)四宫。

下图是以樱井市为中心的宫迹示意图:

轻树村坐神社鸟居

《新撰姓氏录第三卷·左京皇別下》:轻我孫(かるのあびこ),治田连同氏,彦坐命之后也。四世孙白发王(しらかのみこ)。初彦坐分来赐阿比古姓。成务天皇御代。赐軽地卅千代。是负軽我孙姓之由也。

这个“白发王”的出现引起了笔者的高度注意。要知道,根据《记纪》,雄略天皇的儿子清宁天皇的名字是白发皇子,他的和风谥号,在《古事记》中称为“白发大倭根子命”,在《日本书纪》中称为“白发武广国押稚子日本根子”而且他还有自己的御名代,统称为三种白发部,细分为:白发部舍人、白发部膳夫、白发部鞬负,而且是“每州安置”。

轻部竟然和白发王联系起来了。让人觉得有点不可思议。虽说三种白发部据说是分配到倭王所控制的各地。但是轻树村坐神社和《姓氏录》的这个“白发王”是顶着成务天皇时代的背景的。

那么白发王和清宁天皇又是什么关系呢?

首先是时代,《姓氏录》里所谓的成务天皇时代说法是不可靠的。例如同书说秦公酒是雄略天皇时代一样不可靠。

其次,《姓氏录》说白发王是彦坐命的后代,彦坐命在《记纪》上被称为彦坐王。是息长足姬命父系的先祖。而息长氏后来转为品陀别命(誉田别命)的儿子稚野毛二派郎子继承,彦坐王就成了息长氏的母系先祖,再到男朝津间稚子宿祢与稚野毛二派郎子的女儿忍坂大中姬联姻。生下木梨之轻太子。那么彦坐王就成了轻太子母系的母系先祖。但古代的日本不排斥母系世系,所以也可以把彦坐王看作轻太子的祖先。

而轻树村坐神社里也供奉了誉田别命,表明这个白发王应该也是品陀别命(誉田别命)的后代,从这一点判断,白发王与轻太子可能为一人。

《姓氏录》说白发王是彦坐命的四世孙,但如果根据《记纪》排出的谱系如下:

0彦坐王

1山代大筒城真若王

2迦尔米雷王

3息长宿祢

4息长足姬命

5品陀别命

6稚野毛二派郎子

7忍坂大中姬

8木梨之轻太子

轻太子起码是彦坐王的七世孙。考虑到稚野毛二派郎子娶的是自己的姨妈,可以长一辈。即使如此,轻太子也只能算六世孙。

笔者认为这里有两种可能,一、从彦坐王到息长足姬命之间的谱系不可靠,可能被拉长;二、《姓氏录》中是四世孙的说法不可靠,这种妄报世代数的现象在《姓氏录》并不鲜见。

此外,在前面几章笔者经过分析,发现有很多在《记纪》等资料中列在雄略天皇名下的事迹人物,都需要将其生活的年代提前,某些人物还有重合的迹象。如此看来,允恭天皇的儿子轻太子与雄略天皇的儿子白发皇子以及《姓氏录》里提到的白发王是一个人的可能性是完全存在的。

有学者也曾经将轻太子比附为中国史籍中的倭王兴,认为轻(かる)与“兴” 的吴音相近。笔者再提一点,白发王(しらか)的第一个字母し(shi)也和“兴”的发音有类似的地方。不管哪种说法更有道理,也胜过了将安康天皇的名字穴穗的“穴”看作“兴”的变体说法。

白发王与轻太子的统一使得倭王兴的比附有了更强的准确性。

[神秘的阿比古]

在探讨白发皇子与轻太子合二为一的过程中,笔者注意到《姓氏录》中“初彦坐分来赐阿比古姓”一句,也就是说彦坐王获得了“阿比古”的姓,轻我孙中之“我孙”的发音也就是“阿比古(あびこ)”。此外,相同发音还可以写作:阿弭古、吾彦、安彦、安孙子、我孙子等等。

在日本早期姓氏中,除了轻我孙中包含了“阿比古(あびこ)”,还有一个依罗阿毗古。

在《日本书纪》的《神功纪》和《仁德纪》中,分别出现了依罗吾彦男垂见、依网屯仓阿弭古。

依罗,又写作依网、罗曳、网引、网曳、纲曳,与撒网捕鱼有关。依罗的本来发音是よさみ,而网引、网曳、纲曳的发音后来又演变为あみびき或あびき,显然是将“阿比古(あびこ)”的变音替代了よさみ的本音,将汉字“阿比古”本身给省略了。

《古事记》上记载,开化天皇与葛城垂见宿祢的女儿鹯比卖生下一个儿子,名为建丰波豆罗和气,他是道守臣、忍海部造、御名部造、稻羽忍海部、丹波之竹野别、依罗阿毗古的祖先。值得注意的是“葛城垂见宿祢”与“依网吾彦男垂见”名字中都有“垂见”,而且这里的葛城应该是武内宿祢家族之前的葛城家族,笔者称为老葛城。而按照皇族谱系,建丰波豆罗和气与彦坐王是兄弟。似乎“阿比古”的来源可以迎刃而解。

但《姓氏录》中依罗的先祖除了建丰波豆罗和气说之外,还有几种异说:

依罗连,出自百济国人素祢志夜麻美乃君(そねしやまみのきみ)也。《河内国诸蕃》

依罗连,饶速日命十二世孙怀大连之后也。《左京神別上》

依罗连,同神十世孙伊己布都大连之后也。《左京神別上》

综合起来,也就是百济渡来说和物部说。

另外,还有一处旁生的枝节。

本来《古事记》上说道守臣也是建丰波豆罗和气的后代,《姓氏录》也延续了这种说法。但却又说道守臣和道守朝臣都是武内宿祢之子波多八代宿祢的后代(见《河内国皇別》)。这样一来就很热闹了。

不过在以前的文章中笔者提过,武内宿祢通过婚姻关系,夺得了纪伊和葛城地区的控制权。建丰波豆罗和气代表的是老葛城的势力,道守臣或许就是他的后代建立的,但被武内宿祢家族所控制,才出现了两个祖先。同样,我们似乎也可以按照同样的道理来理解依罗连、依罗阿毗古祖先的异说。

但“阿比古”是否还有更久远的来历呢?从内在的含义来看,“比古”就是“彦(hiko)”、“日子(hiko)”是日本古代男子最常见的称呼,与太阳崇拜有关。按其意义,我们还可以将“阿比古”训读为“安日彦”。

在二战后,青森县五所川原市居民和田喜八郎声称从自家老房子里发现一本江户时代的私家史书,名为《东日流外三郡志》,里面提到一些神武天皇东征时代的传说,其中有一个人物,便是安日彦。在这本书中安日彦成为长髓彦(登美能那贺须泥毘古)的兄长,为邪马台国的国王,在被神武天皇打败之后流亡至津轻地区,与当地的原住民阿曾部、津保化一同组成了荒吐族(荒吐神),持续反抗大和朝廷。据说他就是北陆地区虾夷阿倍氏的祖先。

遗憾的是《东日流外三郡志》一般被认为是伪史,其记录的内容缺乏可信度。不过有一份日本战国元禄时代(1688-1703)名为《下国伊驹安陪姓之家谱》的文献,提到了“安日、长髓”。可见安日彦的传说也并非空穴来风。

可见“阿比古”的使用,可能是延续安日彦在大和地区太阳崇拜的传统习俗;还有一种可能,就是将敌人的名号赐给自己的子孙以表示一种荣耀。

[对峙的宫殿]

在前两章节笔者留下了两处疑问,第一,为什么显宗天皇的宫殿明明在远飞鸟地区(奈良县高市郡明日香村),为什么《记纪》中写成“近飞鸟”?第二,为什么枳莒喻杀死阿闭国见,能逃到石上神宫躲避杀生之祸?

我们首先列举一下《记纪》中记载的从履中天皇到武烈天皇的宫殿名:

履中天皇:大和磐余稚樱宫

反正天皇:河内丹比柴篱宫

允恭天皇:远飞鸟宫

安康天皇:石上穴穗宫

雄略天皇:泊濑朝仓宫

清宁天皇:磐余瓮栗宫

显宗天皇:近飞鸟八钓宫、磐余瓮栗(瓮粟)宫

仁贤天皇:石上广高宫

武烈天皇:泊濑列城宫

其中据说有一定遗迹发现的是磐余稚樱宫(樱井市池之内附近)、泊濑朝仓宫(樱井市胁本、黑崎、岩坂附近)、磐余瓮栗宫(樱井市池之内附近、橿原市东池尻)、泊濑列城宫(樱井市出云附近)四宫。

下图是以樱井市为中心的宫迹示意图:

这四宫大体分布在现在的近铁大阪线沿线。右下角的明日香村是远飞鸟地区,左上角的天理市是石上地区。丹比柴篱宫在图的左方,没有显示出来。

其实除了以上宫殿,我们还有必要再添加几个:

一个是宇迟稚郎子在山代地区建立的桐原日桁宫,另一个则是日下幡梭大郎子的宫殿。

据《日本书纪》记载,允恭天皇为了讨好弟姬,在河内茅渟给弟姬修建了宫殿。然而这个茅渟是属于日下地区的。笔者以前曾经分析过,允恭天皇同弟姬的恋情与轻皇子同轻大娘皇女的恋情实际上是发生在日下幡梭大郎子身上的事件。那么这座位于河内日下之茅渟的宫殿,应该是属于日下幡梭大郎子的。

同时,笔者还以上列举的宫殿中发现一个现象,就是自允恭天皇以下的宫殿地点存在着规律性的重复。

例如远飞鸟地区,有允恭天皇和显宗天皇建立宫殿;石上地区,有安康天皇和仁贤天皇建立宫殿;清宁天皇、显宗天皇则“共用” 磐余瓮栗宫;雄略天皇、武烈天皇则都在泊濑地区建立宫殿,基本上是按照前后次序的重复。

结合前面提到的显宗天皇宫殿地点的远近飞鸟的矛盾,以及《日本书纪》中出现的人物年代拉长和将一个人有意写成两个人的现象。笔者作出如下推断:自允恭天皇到武烈天皇出现的宫殿重复现象,并非古代倭王多次迁都形成的,而是后世编纂《记纪》时有意拉长年表,篡改历史所留下的痕迹。所谓远飞鸟有意写成近飞鸟,恐怕是为了掩饰这种重复宫殿所露出的马脚,依然是欲盖弥彰。

紧接着我们解释第二个疑问。也就是枳莒喻逃亡石上神宫。开始的时候,笔者认为可能与古代宗教的圣地有关,石上神宫具有神圣不可侵犯的特权,就如同法国中世纪的巴黎圣母院一样可以躲避世俗执法机关的搜查。然而石上地区的宫殿也重复出现了两次。似乎说明这里也确实存在过天皇(倭王)的宫殿。并且根据《记纪》,履中天皇也曾经在石上神宫住过一段时间。

综合以上线索,笔者提出一种假说,那就是在石上地区设立宫殿的倭王,很可能就是尾张系倭王的延续。是瑞齿别的继承者,与男朝津间稚子宿祢(倭王济)和轻部白发王(倭王兴)继续形成对峙的局面。

[葛城系与尾张系]

让我们将通过还原而勾勒出的葛城系倭王与尾张系倭王的对峙局面展现出来吧。

自从大鹪鹩命大王(倭王赞)死后,他所控制的倭王政权分裂成以弟弟宇迟稚郎子(倭王珍)为首的葛城系和儿子伊奢别命为首的尾张系。经过一场争斗之后,大鹪鹩命大王的难波高津宫被烧毁。两系倭王公开分裂。宇迟稚郎子前往山代地区建立桐原日桁宫,控制着日本以西的领土和九州岛北部。而伊奢别命则一路东逃,一直到到大倭地区,一度进驻石上神宫,后在曾祖母息长足姬命居住过的磐余稚樱宫立足,与迟稚郎子形成对峙。

伊奢别命死后,由弟弟瑞齿别继位,他在自己的领地河内丹比建立柴篱宫。而宇迟稚郎子死后,由日下幡梭大郎子继位,他的领地在河内的日下,他的宫殿是茅渟宫,距离柴篱宫应该很近了。可能在宇迟稚郎子在世的时候,日下就是对抗瑞齿别的前沿阵地。不过日下幡梭大郎子继位没多久,就被男朝津间稚子宿祢(倭王济)推翻。男朝津间稚子宿祢将自己打扮成宇迟稚郎子的合法继承人,还接受了中国大陆南朝刘宋政府的册封,并同时扩展了倭国在朝鲜半岛的势力。

在这种局面下,尾张系倭王只能向东收缩。再次退到石上地区。这时的倭王,应该就是《记纪》里记载的安康天皇的原型穴穗命。而男朝津间稚子宿祢也一路东进,来到大倭的远飞鸟地区,将宫殿建立在穴穗命的眼皮底下。其间发生了庐城部连枳莒喻逃亡石上神宫事件。根据《姓氏录》伊福部(庐城部)是尾张氏的后代,笔者只能说庐城部与尾张氏关系密切。那么他在葛城系这边待不下去了转投尾张系也是很正常的。

男朝津间稚子宿祢大王死后,即位的就应该是轻太子,也就是白发王(倭王兴)。为了统一称呼,笔者使用清宁天皇在《古事记》里的称呼“白发大倭根子命”来称呼他。

根据《记纪》,轻皇子是忍坂大中姬所生,而白发皇子(清宁天皇)是葛城韩媛所生。到底是谁的儿子呢?笔者认为,古代日本婚姻制度处于一种原始的状态,出生的孩子,是整个家族所共有的。如果是忍坂大中姬所生,葛城韩媛也可以将其看作自己的儿子,反之亦然。就如同宇迟稚郎子被和迩氏和物部氏都认作自己家的外孙一样。

轻太子的御名代轻部位于橿原市西池尻町轻古,而磐余瓮栗宫位于现在的樱井市池之内附近、橿原市东池尻,可见两地很近,也为白发大倭根子命与轻太子一人说提供了一个有力的支持。

白发大倭根子命即位后,继续与石上的穴穗命形成对峙。《记纪》里都记录这样的内容:

“尔轻太子畏而。……备作兵器【尔时所作矢者。铜其箭之内。故号其矢谓轻箭也】穴穗王子亦作兵器【此王子所作之矢者即今时之矢者也。是谓穴穗箭也】”(《古事记》)

“爰太子欲袭穴穗皇子而密设兵。穴穗皇子复兴兵将战。故穴穗括箭、轻括箭,始于此时也。”(《日本书纪》)

两者互相攻击,使用的箭簇被命名为穴穗(括)箭、轻(括)箭。虽然《记纪》将两者的争斗描绘为宫廷政变,笔者却认为实际上是两系倭王势力的争斗,与宫廷政变不同。

如此看来,与其说是宫殿,不如说是战时指挥所更加贴切一些。我们可以用如下形式表明两系倭王的对峙关系:

宇迟稚郎子:山代桐原日桁宫VS伊奢别命:大和磐余稚樱宫(履中天皇)

日下幡梭大郎子:日下茅渟宫VS瑞齿别命:河内丹比柴篱宫(反正天皇)

男朝津间稚子宿祢:远飞鸟宫(允恭天皇、显宗天皇)VS穴穗命:石上穴穗宫(安康天皇、仁贤天皇)

白发大倭根子命(轻太子):轻部、磐余瓮栗宫(清宁天皇、显宗天皇)

大泊濑幼武:泊濑朝仓宫(雄略天皇、武烈天皇)

[斯麻王与倭王兴元年]

既然笔者认为白发大倭根子命与木梨之轻太子是一个人,即中国史书中的倭王兴。那么他究竟是哪一年即位的呢?由于《记纪》本身的年代记录不可靠,而早于《记纪》的相关资料又很匮乏,笔者仍然只能通过一些线索,进行大致的推测。

《日本书纪·雄略纪》中记录了一起“烧杀池津媛事件”:

(雄略)二年秋七月,百济池津媛违天皇将幸,淫于石河楯。【旧本云,石河股合首祖-楯】。天皇大怒,诏大伴室屋大连,使来目部,张夫妇四支于木置假庪上,以火烧死。

雄略二年按照伪年表为公元458年,这件事在朝鲜史书《三国史记》中没有记载,因此无法靠朝鲜史料判断事件的真实性和时间的准确性。我们先别急于否定这件事的真实性。

《日本书纪》在介绍完这件事后,还在后面附上小注,引用《百济新撰》说明事件的由来:己巳年,盖卤王立。天皇遣阿礼奴跪,来索女郎。百济庄饰慕尼夫人女,曰-适稽女郎,贡进于天皇。

查《三国史记》,百济盖卤王于公元455年即位,按干支纪年为乙未年,非己巳年,不知何据。盖卤王即位年早于458年,可见事件先后次序不乱。

“烧杀池津媛事件”过后三年,又发生了相关联的“军君来朝事件”:

(雄略五年)夏四月,百济加须利君【盖卤王也】,飞闻池津媛之所幡杀【适稽女郎也】,而筹议曰:“昔贡女人为采女。而既无礼,失我国名。自今以后,不合贡女。”乃告其弟军君【昆支也】曰:“汝宜往日本以事天皇。”军君对曰:“上君命不可奉违。愿赐君妇而后奉遣。”

加须利君则以孕妇,既嫁与军君曰:“我之孕妇既当产月。若于路产,冀载一船,随至何处速令送国。”遂与词诀,奉遣于朝。

六月,丙戌朔,孕妇果如家须利君所言,于筑紫各罗岛产儿。仍名此儿曰-岛君。于是,军君即以一船送岛君于国。是为武宁王。百济人呼此岛曰-主岛也。

秋七月,军君入京。既而有五子。

盖卤王本来想以池津媛被烧死这件事情为借口,不再向倭国进贡采女,但盖卤王的弟弟昆支怕得罪倭国,于是两人定下计策。盖卤王将自己即将临产的王妃交给昆支,表面上说是进贡到倭国的采女,行到半路,她必然生产,便以此为借口将其送回。昆支依计行事。果然,前往倭国的百济船行至筑紫各罗岛时,盖卤王妃生产。昆支将王妃母子送回,而自己前往倭国充当人质。为了纪念这件事,昆支给新生儿起名为“岛君”,他也就是后来的百济武宁王。

“岛”的日语发音为“斯麻(しま)”,《三国史记》记录武宁王的名字为“斯摩”。

韩国忠清南道公州郡宋山里发掘的武宁王陵墓石上记载:“宁东大将军百济斯麻王,年六十二岁,癸卯年五月丙戌朔七日壬辰崩。” 癸卯年为公元523年,上推62年恰为公元461年。

这四宫大体分布在现在的近铁大阪线沿线。右下角的明日香村是远飞鸟地区,左上角的天理市是石上地区。丹比柴篱宫在图的左方,没有显示出来。

其实除了以上宫殿,我们还有必要再添加几个:

一个是宇迟稚郎子在山代地区建立的桐原日桁宫,另一个则是日下幡梭大郎子的宫殿。

据《日本书纪》记载,允恭天皇为了讨好弟姬,在河内茅渟给弟姬修建了宫殿。然而这个茅渟是属于日下地区的。笔者以前曾经分析过,允恭天皇同弟姬的恋情与轻皇子同轻大娘皇女的恋情实际上是发生在日下幡梭大郎子身上的事件。那么这座位于河内日下之茅渟的宫殿,应该是属于日下幡梭大郎子的。

同时,笔者还以上列举的宫殿中发现一个现象,就是自允恭天皇以下的宫殿地点存在着规律性的重复。

例如远飞鸟地区,有允恭天皇和显宗天皇建立宫殿;石上地区,有安康天皇和仁贤天皇建立宫殿;清宁天皇、显宗天皇则“共用” 磐余瓮栗宫;雄略天皇、武烈天皇则都在泊濑地区建立宫殿,基本上是按照前后次序的重复。

结合前面提到的显宗天皇宫殿地点的远近飞鸟的矛盾,以及《日本书纪》中出现的人物年代拉长和将一个人有意写成两个人的现象。笔者作出如下推断:自允恭天皇到武烈天皇出现的宫殿重复现象,并非古代倭王多次迁都形成的,而是后世编纂《记纪》时有意拉长年表,篡改历史所留下的痕迹。所谓远飞鸟有意写成近飞鸟,恐怕是为了掩饰这种重复宫殿所露出的马脚,依然是欲盖弥彰。

紧接着我们解释第二个疑问。也就是枳莒喻逃亡石上神宫。开始的时候,笔者认为可能与古代宗教的圣地有关,石上神宫具有神圣不可侵犯的特权,就如同法国中世纪的巴黎圣母院一样可以躲避世俗执法机关的搜查。然而石上地区的宫殿也重复出现了两次。似乎说明这里也确实存在过天皇(倭王)的宫殿。并且根据《记纪》,履中天皇也曾经在石上神宫住过一段时间。

综合以上线索,笔者提出一种假说,那就是在石上地区设立宫殿的倭王,很可能就是尾张系倭王的延续。是瑞齿别的继承者,与男朝津间稚子宿祢(倭王济)和轻部白发王(倭王兴)继续形成对峙的局面。

[葛城系与尾张系]

让我们将通过还原而勾勒出的葛城系倭王与尾张系倭王的对峙局面展现出来吧。

自从大鹪鹩命大王(倭王赞)死后,他所控制的倭王政权分裂成以弟弟宇迟稚郎子(倭王珍)为首的葛城系和儿子伊奢别命为首的尾张系。经过一场争斗之后,大鹪鹩命大王的难波高津宫被烧毁。两系倭王公开分裂。宇迟稚郎子前往山代地区建立桐原日桁宫,控制着日本以西的领土和九州岛北部。而伊奢别命则一路东逃,一直到到大倭地区,一度进驻石上神宫,后在曾祖母息长足姬命居住过的磐余稚樱宫立足,与迟稚郎子形成对峙。

伊奢别命死后,由弟弟瑞齿别继位,他在自己的领地河内丹比建立柴篱宫。而宇迟稚郎子死后,由日下幡梭大郎子继位,他的领地在河内的日下,他的宫殿是茅渟宫,距离柴篱宫应该很近了。可能在宇迟稚郎子在世的时候,日下就是对抗瑞齿别的前沿阵地。不过日下幡梭大郎子继位没多久,就被男朝津间稚子宿祢(倭王济)推翻。男朝津间稚子宿祢将自己打扮成宇迟稚郎子的合法继承人,还接受了中国大陆南朝刘宋政府的册封,并同时扩展了倭国在朝鲜半岛的势力。

在这种局面下,尾张系倭王只能向东收缩。再次退到石上地区。这时的倭王,应该就是《记纪》里记载的安康天皇的原型穴穗命。而男朝津间稚子宿祢也一路东进,来到大倭的远飞鸟地区,将宫殿建立在穴穗命的眼皮底下。其间发生了庐城部连枳莒喻逃亡石上神宫事件。根据《姓氏录》伊福部(庐城部)是尾张氏的后代,笔者只能说庐城部与尾张氏关系密切。那么他在葛城系这边待不下去了转投尾张系也是很正常的。

男朝津间稚子宿祢大王死后,即位的就应该是轻太子,也就是白发王(倭王兴)。为了统一称呼,笔者使用清宁天皇在《古事记》里的称呼“白发大倭根子命”来称呼他。

根据《记纪》,轻皇子是忍坂大中姬所生,而白发皇子(清宁天皇)是葛城韩媛所生。到底是谁的儿子呢?笔者认为,古代日本婚姻制度处于一种原始的状态,出生的孩子,是整个家族所共有的。如果是忍坂大中姬所生,葛城韩媛也可以将其看作自己的儿子,反之亦然。就如同宇迟稚郎子被和迩氏和物部氏都认作自己家的外孙一样。

轻太子的御名代轻部位于橿原市西池尻町轻古,而磐余瓮栗宫位于现在的樱井市池之内附近、橿原市东池尻,可见两地很近,也为白发大倭根子命与轻太子一人说提供了一个有力的支持。

白发大倭根子命即位后,继续与石上的穴穗命形成对峙。《记纪》里都记录这样的内容:

“尔轻太子畏而。……备作兵器【尔时所作矢者。铜其箭之内。故号其矢谓轻箭也】穴穗王子亦作兵器【此王子所作之矢者即今时之矢者也。是谓穴穗箭也】”(《古事记》)

“爰太子欲袭穴穗皇子而密设兵。穴穗皇子复兴兵将战。故穴穗括箭、轻括箭,始于此时也。”(《日本书纪》)

两者互相攻击,使用的箭簇被命名为穴穗(括)箭、轻(括)箭。虽然《记纪》将两者的争斗描绘为宫廷政变,笔者却认为实际上是两系倭王势力的争斗,与宫廷政变不同。

如此看来,与其说是宫殿,不如说是战时指挥所更加贴切一些。我们可以用如下形式表明两系倭王的对峙关系:

宇迟稚郎子:山代桐原日桁宫VS伊奢别命:大和磐余稚樱宫(履中天皇)

日下幡梭大郎子:日下茅渟宫VS瑞齿别命:河内丹比柴篱宫(反正天皇)

男朝津间稚子宿祢:远飞鸟宫(允恭天皇、显宗天皇)VS穴穗命:石上穴穗宫(安康天皇、仁贤天皇)

白发大倭根子命(轻太子):轻部、磐余瓮栗宫(清宁天皇、显宗天皇)

大泊濑幼武:泊濑朝仓宫(雄略天皇、武烈天皇)

[斯麻王与倭王兴元年]

既然笔者认为白发大倭根子命与木梨之轻太子是一个人,即中国史书中的倭王兴。那么他究竟是哪一年即位的呢?由于《记纪》本身的年代记录不可靠,而早于《记纪》的相关资料又很匮乏,笔者仍然只能通过一些线索,进行大致的推测。

《日本书纪·雄略纪》中记录了一起“烧杀池津媛事件”:

(雄略)二年秋七月,百济池津媛违天皇将幸,淫于石河楯。【旧本云,石河股合首祖-楯】。天皇大怒,诏大伴室屋大连,使来目部,张夫妇四支于木置假庪上,以火烧死。

雄略二年按照伪年表为公元458年,这件事在朝鲜史书《三国史记》中没有记载,因此无法靠朝鲜史料判断事件的真实性和时间的准确性。我们先别急于否定这件事的真实性。

《日本书纪》在介绍完这件事后,还在后面附上小注,引用《百济新撰》说明事件的由来:己巳年,盖卤王立。天皇遣阿礼奴跪,来索女郎。百济庄饰慕尼夫人女,曰-适稽女郎,贡进于天皇。

查《三国史记》,百济盖卤王于公元455年即位,按干支纪年为乙未年,非己巳年,不知何据。盖卤王即位年早于458年,可见事件先后次序不乱。

“烧杀池津媛事件”过后三年,又发生了相关联的“军君来朝事件”:

(雄略五年)夏四月,百济加须利君【盖卤王也】,飞闻池津媛之所幡杀【适稽女郎也】,而筹议曰:“昔贡女人为采女。而既无礼,失我国名。自今以后,不合贡女。”乃告其弟军君【昆支也】曰:“汝宜往日本以事天皇。”军君对曰:“上君命不可奉违。愿赐君妇而后奉遣。”

加须利君则以孕妇,既嫁与军君曰:“我之孕妇既当产月。若于路产,冀载一船,随至何处速令送国。”遂与词诀,奉遣于朝。

六月,丙戌朔,孕妇果如家须利君所言,于筑紫各罗岛产儿。仍名此儿曰-岛君。于是,军君即以一船送岛君于国。是为武宁王。百济人呼此岛曰-主岛也。

秋七月,军君入京。既而有五子。

盖卤王本来想以池津媛被烧死这件事情为借口,不再向倭国进贡采女,但盖卤王的弟弟昆支怕得罪倭国,于是两人定下计策。盖卤王将自己即将临产的王妃交给昆支,表面上说是进贡到倭国的采女,行到半路,她必然生产,便以此为借口将其送回。昆支依计行事。果然,前往倭国的百济船行至筑紫各罗岛时,盖卤王妃生产。昆支将王妃母子送回,而自己前往倭国充当人质。为了纪念这件事,昆支给新生儿起名为“岛君”,他也就是后来的百济武宁王。

“岛”的日语发音为“斯麻(しま)”,《三国史记》记录武宁王的名字为“斯摩”。

韩国忠清南道公州郡宋山里发掘的武宁王陵墓石上记载:“宁东大将军百济斯麻王,年六十二岁,癸卯年五月丙戌朔七日壬辰崩。” 癸卯年为公元523年,上推62年恰为公元461年。

百济武宁王(斯麻王)墓石铭文

原书小注再次引用《百济新撰》:辛丑年,盖卤王遣王弟-琨支君,向大倭侍天皇,以修先王之好也。

这里的辛丑年为公元461年,恰与伪年表的雄略五年相合。可见昆支前往倭国的事件及其年代应该是真实可信的。

而公元461年前后,恰为中国史书中倭王兴活动的年代。

宋大明四年(460)十二月,倭王兴遣使献方物。《宋书》(倭国传)仅言“济死,世子兴遣使贡献”,遣使年月依据《宋书·孝武帝纪》。

宋大明六年(462)三月,孝武帝诏书曰:“倭王世子兴,奕世载忠,作藩外海,禀化宁境,恭修贡职。新嗣边业,宜授爵号,可安东将军、倭国王。”

有人认为倭王兴遣使朝贡仅有460年一次,462年是使者因在刘宋政府迟迟不下册封诏书而在驿馆滞留了两年导致的。考虑到当时的交通,短时间内两次渡海来到中国也确非易事,聊备一说。

从当时的情况来看,倭国朝贡中国有一条捷径,那就是取道百济。百济盖卤王曾于宋大明二年(458年)向刘宋政府上表,为其手下将军寻求封赏。恰好是池津媛被烧杀的这一年。似乎是通过这种方式来震慑倭国。而461年昆支入倭,此前必然有倭国使者向百济讨要采女。估计也就是在461年的前一年,也就是公元460年,倭国的新君即位。倭国使者在讨要完采女之后顺道前往中国大陆也是很有可能的。

由此笔者认为,倭王兴,也就是白发大倭根子命。就是在公元460年前后登上倭王宝座的。

[百济大劫难]

大约在公元460年或稍微靠前的时间,白发大倭根子命大王继位。像自己的父亲男朝津间稚子宿祢大王一样,向百济讨要百济王室女子充当采女,顺道前往中国南朝刘宋政府寻求新的册封。而百济与公元461年派遣王弟昆支充当人质,白发大倭根子命将其安置在近飞鸟地区(羽曳野市)。《姓氏录》:“飞鸟户造,出自百济国主比有王(毗有王)男昆伎王也。”当地还有供奉昆支王的飞鸟户神社。可见当时的倭国与百济依然保持着联盟态势。

而另外一方面,倭国对新罗依然采取连番进攻。

根据《三国史记·新罗记》的记载,公元459年“夏五月,倭人以兵船百余艘,袭新罗东边,进围月城,四面矢石,如雨。”当时的新罗王为慈悲王,他坚守城池,“贼将退,出兵击败之,追北至海口,贼溺死者,过半。”这可能是男朝津间稚子宿祢在位的最后一场战争,也可能是白发大倭根子命即位的第一场战争。不过在慈悲王的坚决抵抗下,最终以失败告终。

到了公元462年的三月壬寅,刘宋皇帝下诏,仅仅册封了白发大倭根子命“安东将军、倭国王”的称号,将男朝津间稚子宿祢时代争取的“安东大将军”和都督新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩五国诸军事的称号褫夺。

《日本书纪》记载:(雄略六年)夏四月,吴国遣使贡献。

按,雄略六年恰好是公元462年,假设这条记录指的是带着诏书回来的倭国使者,如果不是借道百济,三月刚宣读的诏书很难在四月就赶回倭国。

同年五月,倭人袭破新罗活开城,虏人一千而去。(《三国史记》)可能是表达对刘宋诏书册封的不满。

次年(463年),“春二月,倭人侵新罗歃良城,不克而去。”慈悲王命伐知、德智领兵伏击倭人。为了防止倭人的屡次进犯,慈悲王缘边修筑了两座城。

可能是由于白发大倭根子命的号召力有限,无法与父亲相比,再加上石上地区的穴穗王势力有所抬头,再之后的几年里,《三国史记》没有关于倭国进犯新罗的记录。

倭国在朝鲜半岛上联百济,击新罗对当时的局势来说尚属小打小闹。真正影响朝鲜半岛乃至辽东局势是仍然是高句丽。高句丽长寿王高巨连(中国史籍称为高琏)精力充沛。他在武力上,丝毫不亚于他的父亲好太王,而他的寿命却比他父亲长的多,他的一生,横跨了整个倭五王的时代。

早在公元427年,他就把都城迁往平壤(今朝鲜平壤附近,一说为今集安县城处高句丽古城)。对中国大陆的南北朝双方采取朝贡友好的策略,用老练的外交手腕周旋其间,在适当时候,还介入中国大陆的纷争,获取渔翁之利;而对朝鲜南部百济、新罗采取强有力的攻击。

在白发大倭根子命在位时期,高句丽与百济之间的矛盾开始变的激化起来。高句丽有时甚至封堵百济与中国大陆之间的交流通道。此外,长寿王派遣间谍僧道琳,用花言巧语诱骗盖卤王大兴土木消耗国力。盖卤王果然中计,虽然他在公元472年曾经向北朝北魏政府告了长寿王的状,但却没有觉察道琳的险恶用心。道琳后来逃回高句丽,向长寿王报告了百济国力空虚的程度。长寿王决定于公元475年秋九月,命对卢(官名)齐于以及百济降将再曾桀娄、古尔万年统兵3万,向百济发起猛烈进攻,并很快围困王都汉城。盖卤王闭城不出。高句丽兵分四路,并火烧城门。先用了七天攻占北城,再攻南城。盖卤王在突围之时为再曾桀娄所擒,被杀于阿旦城。

[倭王兴之死]

百济王子文周为了挽救危局,从新罗借兵1万。前来救援时,发现汉城已破,盖卤王已死,只好收集残部,向百济南部进发。于当年十月在熊津建都,第二年(476年)春二月,修整大豆山城,安置汉水北民户,继续抵抗高句丽。

百济遭到如此毁灭性的打击,作为同盟的倭国不会坐视不管。

然而《日本书纪·雄略纪》中的相关记录却存在着很大的问题。

(雄略)二十年冬,高丽王大发军兵,伐尽百济。爰有少许遗众,聚居仓下。兵粮既尽,忧泣兹深。于是高丽诸将言于王曰:“百济心许非常,臣每见之,不觉自失。恐更蔓生,请遂除之!”王曰:“不可矣。寡人闻,百济国者,日本国之官家所由来远久矣。又王入仕天皇,四邻之所共识也。”遂止之。

这段文字罔顾事实地吹嘘了日本(倭国)在朝鲜半岛的权威,仿佛连高句丽也惧怕倭国。并且在时间上也有错误。伪年表雄略二十年为公元476年,比汉城攻破的时间475年晚了一年。

后面引用的《百济记》很快就揭破了正文矫揉造作的画皮:“盖卤王乙卯年冬,貊大军来攻大城。七日七夜,王城降陷,遂失尉礼国。王及大后、王子等,皆没敌手。”

乙卯年即475年,七日七夜指的是攻破北城,与《三国史记》的记载相合。可见《百济记》的记录是可信的。

紧接着雄略二十一年的记录更是引起了不小的争议:

二十一年春三月,天皇闻百济为高丽所破,以久麻那利赐汶洲王,救兴其国。时人皆云:“百济国,虽属既亡聚仓下,实赖天皇,更造其国!”【汶洲王,盖卤王母弟也】

【日本旧记云,以久麻那利,赐末多王。盖是误也。久麻那利者,任那国下哆呼利县之别邑也。】

文中所说的久麻那利,就是指文周王建立的新都熊津。在《日本书纪》竟然成为任那国下哆呼利县之别邑?久麻那利,被后世多以こむなり记音,疑有误。按“久麻”可训为くま,与球磨郡的“球磨”同音,亦可训意为“熊”。

《三国志·倭人传》:“南至投马国、水行二十日、官曰弥弥、副曰弥弥那利。”这里的“弥弥那利”有人认为也可当作地名,即指日向市“美美津”或“耳川”。如果“那利”可以当成“津、川”的古语。那么久麻那利(くまなり)可以直接训为“熊津”。

熊津到底是任那国下哆呼利县之别邑?还是百济国南部的领土?这一点,不同的历史学家们还在为此打着笔墨官司。从当时的形势来看,或许熊津本来就是争议地区。百济、倭国、任那,三种势力交织在一起,谁也无法获得绝对的统治权。只是到了汉城丧失,文周王不得不转移到熊津地区,才客观上加强当地的百济势力。

本来任那地区倭国渗透的就比较深,在葛城氏的势力消退的情况下,武内宿祢的其他分支纪氏、苏我氏族开始在这一地区兴起,此外还有大伴氏、物部氏的势力也在这一地区出现。

本来文周王进入该地区,是触犯了倭人的利益的,但百济局势危机,倭人也只得默许了这一事实。

雄略二十一年记录的小字注释中,提到一个细节,说汶洲王(文周王)是盖卤王的同母兄弟。这一点与《三国史记》的记录不同。《三国史记》上明确地说文周王是盖卤王之子。

据《三国史记》:“(文周王)三年,春二月,重修宫室。夏四月,拜王弟昆支为内臣佐平,封长子三斤为太子。”

这里将昆支称为王弟,可见昆支与其为平辈。而《日本书纪》和《新撰姓氏录》都表明昆支是毗有王的儿子,盖卤王的弟弟。当以《书纪》、《姓氏录》记载为准。

文周王三年即公元477年,这时候昆支被文周王封为内臣佐平。据此推测,昆支到熊津的时间在476年初到477年初之间。

昆支回国事件,在《日本书纪》中没有记载。提到的,只是雄略二十三年,倭国送昆支的儿子末多(中国史籍称为牟大)回国继位的事件,并且将雄略天皇的死亡时间也放到这一年的秋八月。

从《三国史记》的记录来看,昆支封为内臣佐平没多久,便于当年的秋天病故:“秋七月, 内臣佐平昆支卒。”这件事极有可能给白发大倭根子命极大的打击。因为在六月的时候,倭人借着半岛混乱的局面侵袭新罗东部。在新罗将军德智的打击下,损失了二百余人(见《三国史记·慈悲王十九年》)。在侵袭新罗未果的情况下,在百济的代言人昆支病死的消息,对于妄图介入半岛的白发大倭根子命来说,无疑像浇上了凉水一般。那么他死在这一年的秋八月也就是自然而然的事了。

[尾声]

《宋书·倭国传》中收录了一篇倭王武的奏章。这是整个倭五王时代唯一篇保存下来的奏章。时间是公元478年。里面提到这么一段:

“臣亡考济,实忿寇仇,雍塞天路,控弦百万,义声感激,方欲大举,奄丧父兄,使垂成之功,不获一篑。居在谅暗,不动甲兵,是以偃息未捷。至今欲练甲治兵, 申父兄之志,义士虎贲,文武效功, 白刃交前,亦所不顾。”

倭王兴(白发大倭根子命)的死应该算是比较突然的,是在一个剑拔弩张的关键时刻死去的。而公元477年,冬十一月己酉,前往刘宋朝贡的使者已经是以倭王武的名义,出现在宋顺帝的宫廷。那么他的死亡时间,笔者考证为公元477年秋八月,也就是在昆支死后没多久。在位时间大约从公元460年到公元477年,17年的时间,对于一个战火纷飞年代的小国国王来说,不多不少正正好。

后记:总算把这篇文章写完啦,没想到一个小小的倭王兴也能写个2万字!倭五王系列至此完成了四王,如果算上之前的品陀别命,已经是五王了,在这里笔者向家督真田豪殿、北镰仓之紫殿和山名宗纲殿,以及所有在写作过程中的大力支持和帮助的朋友们表示感谢。

参考资料:

《古事记》原文版:http://www.kffield.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=5&replyID=88444&id=4916&skin=0

新订《古事记》

《日本书纪》

物部氏《先代旧事本纪》

斋部广成《古语拾遗》

《续日本纪》

僧景戒《日本国现报善恶灵异记》

以上资料均见“久远之绊”网站:http://applepig.idv.tw/kuon/index.htm

《新撰姓氏录》

一览表:http://www.gpwu.ac.jp/door/kitagawa/data/shoji.html

日文版:http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/siryo.htm

内藤湖南《卑弥呼考》:http://www.aozora.gr.jp/cards/000284/files/4643_11096.html

都波岐神社・奈加等神社:http://www.geocities.jp/engisiki/ise/bun/is080908-01.htmlhttp://www.geocities.jp/yasuko8787/o-224.htm

忌部氏:http://www.harimaya.com/o_kamon1/syake/south/s_inbe.html

飞鸟の宫:http://sanzan.gozaru.jp/miya/m1/miya1.htmlhttp://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/kenshi/T1/2%EF%BD%A53-01-04-03-03.htm

神々绅士録(神名録):http://www.linkclub.or.jp/~argrath/gota.htmlhttp://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%8E%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%9B%E3%83%9F%E3%83%9Fhttp://bell.jp/pancho/hyper-history/timei/kasihara.htm

轻树村坐神社: http://www.genbu.net/data/yamato/karukomura_title.htmhttp://www.eonet.ne.jp/~takemark/page009.html

歴代の宫迹:http://www.begin.or.jp/sakura/miya01.htmhttp://www.j-test.com/zj_jtest/chrbwhtsh/rbwh4-3.htmhttp://www.ffoundation.com.tw/newweb/read_1hr016_401.htmhttp://www.geocities.jp/ku_da_ra/ETC/osaka-timei.htm

耳垂の話:http://www.dai3gen.net/mimitari.htm

下国伊驹安陪姓之家谱:http://www.infoaomori.ne.jp/~kaku/ikomaabesei.htm

百济武宁王(斯麻王)墓石铭文

原书小注再次引用《百济新撰》:辛丑年,盖卤王遣王弟-琨支君,向大倭侍天皇,以修先王之好也。

这里的辛丑年为公元461年,恰与伪年表的雄略五年相合。可见昆支前往倭国的事件及其年代应该是真实可信的。

而公元461年前后,恰为中国史书中倭王兴活动的年代。

宋大明四年(460)十二月,倭王兴遣使献方物。《宋书》(倭国传)仅言“济死,世子兴遣使贡献”,遣使年月依据《宋书·孝武帝纪》。

宋大明六年(462)三月,孝武帝诏书曰:“倭王世子兴,奕世载忠,作藩外海,禀化宁境,恭修贡职。新嗣边业,宜授爵号,可安东将军、倭国王。”

有人认为倭王兴遣使朝贡仅有460年一次,462年是使者因在刘宋政府迟迟不下册封诏书而在驿馆滞留了两年导致的。考虑到当时的交通,短时间内两次渡海来到中国也确非易事,聊备一说。

从当时的情况来看,倭国朝贡中国有一条捷径,那就是取道百济。百济盖卤王曾于宋大明二年(458年)向刘宋政府上表,为其手下将军寻求封赏。恰好是池津媛被烧杀的这一年。似乎是通过这种方式来震慑倭国。而461年昆支入倭,此前必然有倭国使者向百济讨要采女。估计也就是在461年的前一年,也就是公元460年,倭国的新君即位。倭国使者在讨要完采女之后顺道前往中国大陆也是很有可能的。

由此笔者认为,倭王兴,也就是白发大倭根子命。就是在公元460年前后登上倭王宝座的。

[百济大劫难]

大约在公元460年或稍微靠前的时间,白发大倭根子命大王继位。像自己的父亲男朝津间稚子宿祢大王一样,向百济讨要百济王室女子充当采女,顺道前往中国南朝刘宋政府寻求新的册封。而百济与公元461年派遣王弟昆支充当人质,白发大倭根子命将其安置在近飞鸟地区(羽曳野市)。《姓氏录》:“飞鸟户造,出自百济国主比有王(毗有王)男昆伎王也。”当地还有供奉昆支王的飞鸟户神社。可见当时的倭国与百济依然保持着联盟态势。

而另外一方面,倭国对新罗依然采取连番进攻。

根据《三国史记·新罗记》的记载,公元459年“夏五月,倭人以兵船百余艘,袭新罗东边,进围月城,四面矢石,如雨。”当时的新罗王为慈悲王,他坚守城池,“贼将退,出兵击败之,追北至海口,贼溺死者,过半。”这可能是男朝津间稚子宿祢在位的最后一场战争,也可能是白发大倭根子命即位的第一场战争。不过在慈悲王的坚决抵抗下,最终以失败告终。

到了公元462年的三月壬寅,刘宋皇帝下诏,仅仅册封了白发大倭根子命“安东将军、倭国王”的称号,将男朝津间稚子宿祢时代争取的“安东大将军”和都督新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩五国诸军事的称号褫夺。

《日本书纪》记载:(雄略六年)夏四月,吴国遣使贡献。

按,雄略六年恰好是公元462年,假设这条记录指的是带着诏书回来的倭国使者,如果不是借道百济,三月刚宣读的诏书很难在四月就赶回倭国。

同年五月,倭人袭破新罗活开城,虏人一千而去。(《三国史记》)可能是表达对刘宋诏书册封的不满。

次年(463年),“春二月,倭人侵新罗歃良城,不克而去。”慈悲王命伐知、德智领兵伏击倭人。为了防止倭人的屡次进犯,慈悲王缘边修筑了两座城。

可能是由于白发大倭根子命的号召力有限,无法与父亲相比,再加上石上地区的穴穗王势力有所抬头,再之后的几年里,《三国史记》没有关于倭国进犯新罗的记录。

倭国在朝鲜半岛上联百济,击新罗对当时的局势来说尚属小打小闹。真正影响朝鲜半岛乃至辽东局势是仍然是高句丽。高句丽长寿王高巨连(中国史籍称为高琏)精力充沛。他在武力上,丝毫不亚于他的父亲好太王,而他的寿命却比他父亲长的多,他的一生,横跨了整个倭五王的时代。

早在公元427年,他就把都城迁往平壤(今朝鲜平壤附近,一说为今集安县城处高句丽古城)。对中国大陆的南北朝双方采取朝贡友好的策略,用老练的外交手腕周旋其间,在适当时候,还介入中国大陆的纷争,获取渔翁之利;而对朝鲜南部百济、新罗采取强有力的攻击。

在白发大倭根子命在位时期,高句丽与百济之间的矛盾开始变的激化起来。高句丽有时甚至封堵百济与中国大陆之间的交流通道。此外,长寿王派遣间谍僧道琳,用花言巧语诱骗盖卤王大兴土木消耗国力。盖卤王果然中计,虽然他在公元472年曾经向北朝北魏政府告了长寿王的状,但却没有觉察道琳的险恶用心。道琳后来逃回高句丽,向长寿王报告了百济国力空虚的程度。长寿王决定于公元475年秋九月,命对卢(官名)齐于以及百济降将再曾桀娄、古尔万年统兵3万,向百济发起猛烈进攻,并很快围困王都汉城。盖卤王闭城不出。高句丽兵分四路,并火烧城门。先用了七天攻占北城,再攻南城。盖卤王在突围之时为再曾桀娄所擒,被杀于阿旦城。

[倭王兴之死]

百济王子文周为了挽救危局,从新罗借兵1万。前来救援时,发现汉城已破,盖卤王已死,只好收集残部,向百济南部进发。于当年十月在熊津建都,第二年(476年)春二月,修整大豆山城,安置汉水北民户,继续抵抗高句丽。

百济遭到如此毁灭性的打击,作为同盟的倭国不会坐视不管。

然而《日本书纪·雄略纪》中的相关记录却存在着很大的问题。

(雄略)二十年冬,高丽王大发军兵,伐尽百济。爰有少许遗众,聚居仓下。兵粮既尽,忧泣兹深。于是高丽诸将言于王曰:“百济心许非常,臣每见之,不觉自失。恐更蔓生,请遂除之!”王曰:“不可矣。寡人闻,百济国者,日本国之官家所由来远久矣。又王入仕天皇,四邻之所共识也。”遂止之。

这段文字罔顾事实地吹嘘了日本(倭国)在朝鲜半岛的权威,仿佛连高句丽也惧怕倭国。并且在时间上也有错误。伪年表雄略二十年为公元476年,比汉城攻破的时间475年晚了一年。

后面引用的《百济记》很快就揭破了正文矫揉造作的画皮:“盖卤王乙卯年冬,貊大军来攻大城。七日七夜,王城降陷,遂失尉礼国。王及大后、王子等,皆没敌手。”

乙卯年即475年,七日七夜指的是攻破北城,与《三国史记》的记载相合。可见《百济记》的记录是可信的。

紧接着雄略二十一年的记录更是引起了不小的争议:

二十一年春三月,天皇闻百济为高丽所破,以久麻那利赐汶洲王,救兴其国。时人皆云:“百济国,虽属既亡聚仓下,实赖天皇,更造其国!”【汶洲王,盖卤王母弟也】

【日本旧记云,以久麻那利,赐末多王。盖是误也。久麻那利者,任那国下哆呼利县之别邑也。】

文中所说的久麻那利,就是指文周王建立的新都熊津。在《日本书纪》竟然成为任那国下哆呼利县之别邑?久麻那利,被后世多以こむなり记音,疑有误。按“久麻”可训为くま,与球磨郡的“球磨”同音,亦可训意为“熊”。

《三国志·倭人传》:“南至投马国、水行二十日、官曰弥弥、副曰弥弥那利。”这里的“弥弥那利”有人认为也可当作地名,即指日向市“美美津”或“耳川”。如果“那利”可以当成“津、川”的古语。那么久麻那利(くまなり)可以直接训为“熊津”。

熊津到底是任那国下哆呼利县之别邑?还是百济国南部的领土?这一点,不同的历史学家们还在为此打着笔墨官司。从当时的形势来看,或许熊津本来就是争议地区。百济、倭国、任那,三种势力交织在一起,谁也无法获得绝对的统治权。只是到了汉城丧失,文周王不得不转移到熊津地区,才客观上加强当地的百济势力。

本来任那地区倭国渗透的就比较深,在葛城氏的势力消退的情况下,武内宿祢的其他分支纪氏、苏我氏族开始在这一地区兴起,此外还有大伴氏、物部氏的势力也在这一地区出现。

本来文周王进入该地区,是触犯了倭人的利益的,但百济局势危机,倭人也只得默许了这一事实。

雄略二十一年记录的小字注释中,提到一个细节,说汶洲王(文周王)是盖卤王的同母兄弟。这一点与《三国史记》的记录不同。《三国史记》上明确地说文周王是盖卤王之子。

据《三国史记》:“(文周王)三年,春二月,重修宫室。夏四月,拜王弟昆支为内臣佐平,封长子三斤为太子。”

这里将昆支称为王弟,可见昆支与其为平辈。而《日本书纪》和《新撰姓氏录》都表明昆支是毗有王的儿子,盖卤王的弟弟。当以《书纪》、《姓氏录》记载为准。

文周王三年即公元477年,这时候昆支被文周王封为内臣佐平。据此推测,昆支到熊津的时间在476年初到477年初之间。

昆支回国事件,在《日本书纪》中没有记载。提到的,只是雄略二十三年,倭国送昆支的儿子末多(中国史籍称为牟大)回国继位的事件,并且将雄略天皇的死亡时间也放到这一年的秋八月。

从《三国史记》的记录来看,昆支封为内臣佐平没多久,便于当年的秋天病故:“秋七月, 内臣佐平昆支卒。”这件事极有可能给白发大倭根子命极大的打击。因为在六月的时候,倭人借着半岛混乱的局面侵袭新罗东部。在新罗将军德智的打击下,损失了二百余人(见《三国史记·慈悲王十九年》)。在侵袭新罗未果的情况下,在百济的代言人昆支病死的消息,对于妄图介入半岛的白发大倭根子命来说,无疑像浇上了凉水一般。那么他死在这一年的秋八月也就是自然而然的事了。

[尾声]

《宋书·倭国传》中收录了一篇倭王武的奏章。这是整个倭五王时代唯一篇保存下来的奏章。时间是公元478年。里面提到这么一段:

“臣亡考济,实忿寇仇,雍塞天路,控弦百万,义声感激,方欲大举,奄丧父兄,使垂成之功,不获一篑。居在谅暗,不动甲兵,是以偃息未捷。至今欲练甲治兵, 申父兄之志,义士虎贲,文武效功, 白刃交前,亦所不顾。”

倭王兴(白发大倭根子命)的死应该算是比较突然的,是在一个剑拔弩张的关键时刻死去的。而公元477年,冬十一月己酉,前往刘宋朝贡的使者已经是以倭王武的名义,出现在宋顺帝的宫廷。那么他的死亡时间,笔者考证为公元477年秋八月,也就是在昆支死后没多久。在位时间大约从公元460年到公元477年,17年的时间,对于一个战火纷飞年代的小国国王来说,不多不少正正好。

后记:总算把这篇文章写完啦,没想到一个小小的倭王兴也能写个2万字!倭五王系列至此完成了四王,如果算上之前的品陀别命,已经是五王了,在这里笔者向家督真田豪殿、北镰仓之紫殿和山名宗纲殿,以及所有在写作过程中的大力支持和帮助的朋友们表示感谢。

参考资料:

《古事记》原文版:http://www.kffield.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=5&replyID=88444&id=4916&skin=0

新订《古事记》

《日本书纪》

物部氏《先代旧事本纪》

斋部广成《古语拾遗》

《续日本纪》

僧景戒《日本国现报善恶灵异记》

以上资料均见“久远之绊”网站:http://applepig.idv.tw/kuon/index.htm

《新撰姓氏录》

一览表:http://www.gpwu.ac.jp/door/kitagawa/data/shoji.html

日文版:http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/siryo.htm

内藤湖南《卑弥呼考》:http://www.aozora.gr.jp/cards/000284/files/4643_11096.html

都波岐神社・奈加等神社:http://www.geocities.jp/engisiki/ise/bun/is080908-01.htmlhttp://www.geocities.jp/yasuko8787/o-224.htm

忌部氏:http://www.harimaya.com/o_kamon1/syake/south/s_inbe.html

飞鸟の宫:http://sanzan.gozaru.jp/miya/m1/miya1.htmlhttp://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/kenshi/T1/2%EF%BD%A53-01-04-03-03.htm

神々绅士録(神名録):http://www.linkclub.or.jp/~argrath/gota.htmlhttp://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%8E%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%9B%E3%83%9F%E3%83%9Fhttp://bell.jp/pancho/hyper-history/timei/kasihara.htm

轻树村坐神社: http://www.genbu.net/data/yamato/karukomura_title.htmhttp://www.eonet.ne.jp/~takemark/page009.html

歴代の宫迹:http://www.begin.or.jp/sakura/miya01.htmhttp://www.j-test.com/zj_jtest/chrbwhtsh/rbwh4-3.htmhttp://www.ffoundation.com.tw/newweb/read_1hr016_401.htmhttp://www.geocities.jp/ku_da_ra/ETC/osaka-timei.htm

耳垂の話:http://www.dai3gen.net/mimitari.htm

下国伊驹安陪姓之家谱:http://www.infoaomori.ne.jp/~kaku/ikomaabesei.htm

-- 发布时间:2006-9-10 9:27:28

--

在允恭天皇之前的反正天皇的宫殿河内丹比的柴篱宫,位于今天的大阪府松原市。这一点曾经令很多人感到困惑,为什么作为的反正天皇的继任,允恭天皇会把宫殿迁到距离河内丹比那么远的大和远飞鸟地区? 笔者对这个问题的解释是,反正天皇和允恭天皇的原型不属于同一个继承体系。笔者认为,反正天皇的原型瑞齿别是继承属于尾张系的伊奢穗别(履中天皇的原型)的;允恭天皇的原型男朝津间稚子宿祢则是通过篡夺葛城系倭王的王位而自立的,而尾张系与葛城系之间是对立的局面。两者的宫殿自然相距较远。 据此我们可以大致断定,男朝津间稚子宿祢大王所居住的远飞鸟地区,大体位于现在的奈良县高市郡明日香村。

反正的前任履中的磐余稚樱宫在今奈良县樱井市池之内一带,和允恭的远飞鸟宫很近。所以,这里奇怪的是为什么夹在中间的反正丹比柴篱宫会跑到大阪府松原市去了。奇怪的对象是反正,从履中开始到武烈以及后面继体天皇安定后一系直至大化改新以前,除了反正都在大和国天理市、樱井市、明日香村、橿原市那很小的一块地方上移来移去,该区域直径不超过20公里。在位期间没什么事迹可言的所谓反正天皇才是最特别的,不知道觉迷注意到这个问题没有。

-- 发布时间:2006-9-10 9:39:06

--

根据现有资料,伊福部(五百木部、庐城部)主要分布在出云、因幡为首美浓地区,远江、尾张也有分布,后来,伊福部氏主要担任宫城内的警卫。他们的来源有以下四种说法: ① 景行天皇的王子五百城入彦的名代; ② 掌管风箱的制铁部民息吹部,; ③ 掌管天皇的食馔的火吹部; ④ 笛吹部,在伊福部神社内的伊福之碑上刻着“笛吹き”的字样。 根据笔者的分析,息吹也好、火吹也好,不管是冶铁还是烧饭,大体脱不了为燃烧的火焰吹火鼓风。而为烧饭而使用的吹火筒的形状与笛子相类似,或许就是“笛吹”称号的来源。因此后三种说法可以自洽,而所谓五百城入彦的名代说法,多半出自附会,很难保证其可靠性。 而伊福部氏流传下的家谱中,将物部、尾张、大国主、武内宿祢的谱系拼凑在一起,简直就像个大杂烩,而这个谱系中,又恰恰没有枳莒喻和他的儿子武彦的名字,使得笔者对伊福部氏谱系的真实性表示极大的怀疑。

《先代旧事本纪》中还有五百城部的另一种起源说法,即尾张系倭得玉(日本得魂)之子若都保之后。我在《武尊后嗣考》中提到过这个家族,怀疑若都保之兄弟彦就是尾张氏实祖乎止与,如此若都保就是五百城入彦皇子妻子尾纲真若刀婢的叔祖。而且“五百城”之地就在美浓和尾张之间,这说明五百城部是“五百城入彦”名代之说并非空穴来风。

-- 发布时间:2006-9-10 10:03:23

--

为什么《日本书纪》用“菟道”来训读“うち”?笔者曾一度不解,后来看到久远之绊网站《新订古事记》关于“宇治神社”图片的解说:“此宇迟能和纪郎子也,亦书为宇佐道稚郎子也。”才恍然大悟。按照《日本书纪》的理解,宇迟稚郎子的“宇迟”有三个字母,即うさち。うさ,以“宇佐” 记音,是兔子的意思训为“兔(菟)”;而ち以“迟” 记音,训为“道”。合起来便是“菟道”。 如此看来“うち(宇迟)”就成了“うさち(宇佐迟)”的省音。

其实“菟”本来的发音就与“宇”相同,就是う。其他的例子有大和国的地名“菟田”即“宇陀”,日本古代争妻物语主人公之一的“菟名日处女(うなひをとめ)”等等。我查对了宇治神社本身的记录,现在可以肯定地说,久远之绊网站上“宇佐道”的写法是有错误的,实际并没有这种称呼。

-- 发布时间:2006-9-10 10:22:41

--

那么轻太子的轻部在哪里呢?《和名抄》上说在和泉郡轻部乡,就是今天的大阪府和泉市西北部邻近岸和田市的小田町一带,现小田町东南尚有“轻部池”。可以肯定的是这里曾经是皇极天皇时代(645 - 654)的轻皇子(即后来的孝德天皇)的领地,这里距离橿原市大轻町较远,但是否能追述到木梨之轻太子的时代,还难以确定。

《和名抄》上只是说和泉郡有个轻部乡,并没有说那就是木梨轻皇子的轻部领地。另外,孝德天皇又称“轻皇子”,这并不是说“轻”这个地方是他的领地,而是因为钦明天皇以降实施了让各部族乳养皇子女并以此为皇子女命名的政策,孝德天皇正是交由某个“轻”氏(有好几个轻氏)乳养而得名的,后面还有文武天皇也有“轻皇子”的称呼,道理是一样的。

-- 发布时间:2006-9-10 10:48:14

--

依罗,又写作依网、罗曳、网引、网曳、纲曳,与撒网捕鱼有关。依罗的本来发音是よさみ,而网引、网曳、纲曳的发音后来又演变为あみびき或あびき,显然是将“阿比古(あびこ)”的变音替代了よさみ的本音,将汉字“阿比古”本身给省略了。

《日本書紀》巻11仁徳天皇四三年秋九月庚子朔条载:“依網屯倉阿弭古捕異鳥,獻於天皇曰:‘臣毎張網捕鳥,未曾得是鳥之類。故奇而獻之。’天皇召酒君示鳥曰:‘是何鳥矣?’酒君對言:‘此鳥之類多在百濟,得馴而能從人,亦捷飛之掠諸鳥。百濟俗號此鳥曰倶知。〈是今時鷹也。〉’乃授酒君令養馴。未幾時而得馴。酒君則以韋緡著其足,以小鈴著其尾,居腕上獻于天皇。是日幸百舌鳥野而遊獵,時雌雉多起,乃放鷹令捕,忽獲數十雉。是月,甫定鷹甘部。故時人號其養鷹之處,曰鷹甘邑也。”

这里的记载说明,依网屯仓阿弭古用网捕捉的是鸟,而不是鱼。依网氏不是捕鱼的部族,而是补鸟的部族。

-- 发布时间:2006-9-10 10:53:51

--

清宁天皇、显宗天皇则“共用” 磐余瓮栗宫;

此话怎讲?

-- 发布时间:2006-9-10 11:17:26

--

《日本书纪》记载:(雄略六年)夏四月,吴国遣使贡献。 按,雄略六年恰好是公元462年,假设这条记录指的是带着诏书回来的倭国使者,如果不是借道百济,三月刚宣读的诏书很难在四月就赶回倭国。

依当时的交通,即使借道百济,一个多月的时间也是根本来不及的。

-- 发布时间:2006-9-10 12:01:21

--

雄略二十一年记录的小字注释中,提到一个细节,说汶洲王(文周王)是盖卤王的同母兄弟。这一点与《三国史记》的记录不同。《三国史记》上明确地说文周王是盖卤王之子。 据《三国史记》:“(文周王)三年,春二月,重修宫室。夏四月,拜王弟昆支为内臣佐平,封长子三斤为太子。” 这里将昆支称为王弟,可见昆支与其为平辈。而《日本书纪》和《新撰姓氏录》都表明昆支是毗有王的儿子,盖卤王的弟弟。当以《书纪》、《姓氏录》记载为准。 文周王三年即公元477年,这时候昆支被文周王封为内臣佐平。据此推测,昆支到熊津的时间在476年初到477年初之间。 昆支回国事件,在《日本书纪》中没有记载。提到的,只是雄略二十三年,倭国送昆支的儿子末多(中国史籍称为牟大)回国继位的事件,并且将雄略天皇的死亡时间也放到这一年的秋八月。 从《三国史记》的记录来看,昆支封为内臣佐平没多久,便于当年的秋天病故:“秋七月, 内臣佐平昆支卒。”这件事极有可能给白发大倭根子命极大的打击。因为在六月的时候,倭人借着半岛混乱的局面侵袭新罗东部。在新罗将军德智的打击下,损失了二百余人(见《三国史记·慈悲王十九年》)。在侵袭新罗未果的情况下,在百济的代言人昆支病死的消息,对于妄图介入半岛的白发大倭根子命来说,无疑像浇上了凉水一般。那么他死在这一年的秋八月也就是自然而然的事了。

倭人对这段历史并不是很了解。文周王于公元477年九月被兵官佐平解仇杀害,这仅在昆支死后两个月。随后,文周王(或作汶洲)之子三斤王即位,次年春方将解仇一党诛灭,一年多以后的公元479年十一月三斤王又死,后面才有昆支之子东城王牟大即位。但《日本书纪》全无文周王、三斤王的交替记载,直将二人混同,称“汶洲王”或“文斤王”;又《日本书纪》称公元479年四月文斤王薨,雄略天皇便使人送东城王归国,比《三国史记》早了7个月。我本来认为这是《日本书纪》有意夸大日本雄略对百济东城的影响,现在反而怀疑是不是“雄略”帮助昆支之子篡夺了三斤王的王位,中间过程就发生在这7个月。昆支死了,日本自然需要在百济再找一个代理人。

关于斯麻王即武宁王的身份,《三国史记》说是东城王子、盖卢王曾孙,《日本书纪》则称其为盖卢王之子。据其墓碑,武宁王生于公元462年,于公元523年去世,享年62岁。依此时间,武宁王为盖卢之子可能性更大。公元502年十二月,东城王被卫士佐平芍加杀害;次年正月,武宁王将芍加诛灭。从东城王至武宁王的传承是非正常的,武宁王与东城王并非同一王统的可能性也就相当大了。

-- 发布时间:2006-9-10 22:33:19

--

反正的前任履中的磐余稚樱宫在今奈良县樱井市池之内一带,和允恭的远飞鸟宫很近。所以,这里奇怪的是为什么夹在中间的反正丹比柴篱宫会跑到大阪府松原市去了。奇怪的对象是反正,从履中开始到武烈以及后面继体天皇安定后一系直至大化改新以前,除了反正都在大和国天理市、樱井市、明日香村、橿原市那很小的一块地方上移来移去,该区域直径不超过20公里。在位期间没什么事迹可言的所谓反正天皇才是最特别的,不知道觉迷注意到这个问题没有。

觉迷昨日动身去苏州读研了,短期内可能不能上来~~~~我只对皇宫问题谈点自己的看法~~~

关于皇宫,其实应神之后历代天皇是交替在河内与大和建造的~~~~诚如宗纲殿所言,在大和的皇宫都在大和国,但值得注意的是这些宫殿都不在大和的中心地带,而是位于其四周~~~而且应神系的天皇死后几乎都葬在河内而不是大和~~这说明什么呢?~~~我还是比较赞成应神系作为是九州势力东迁入主大和之说,因此才对大和旧势力保持警惕,而选择既能控制濑户内海又离大和不远的河内~~~所以,不能单独看待反正的皇宫,应该把倭五王作为整体来考虑~~~

另外,关于远飞鸟宫,其实有大和说和河内说两种不同看法~~~

-- 发布时间:2006-9-10 22:38:57

--

《日本書紀》巻11仁徳天皇四三年秋九月庚子朔条载:“依網屯倉阿弭古捕異鳥,獻於天皇曰:‘臣毎張網捕鳥,未曾得是鳥之類。故奇而獻之。’天皇召酒君示鳥曰:‘是何鳥矣?’酒君對言:‘此鳥之類多在百濟,得馴而能從人,亦捷飛之掠諸鳥。百濟俗號此鳥曰倶知。〈是今時鷹也。〉’乃授酒君令養馴。未幾時而得馴。酒君則以韋緡著其足,以小鈴著其尾,居腕上獻于天皇。是日幸百舌鳥野而遊獵,時雌雉多起,乃放鷹令捕,忽獲數十雉。是月,甫定鷹甘部。故時人號其養鷹之處,曰鷹甘邑也。”

这里的记载说明,依网屯仓阿弭古用网捕捉的是鸟,而不是鱼。依网氏不是捕鱼的部族,而是补鸟的部族。

-- 发布时间:2006-9-10 22:46:41

--

"《日本书纪》有意夸大日本雄略对百济东城的影响",这一点是勿用置疑的~~~"现在反而怀疑是不是“雄略”帮助昆支之子篡夺了三斤王的王位,中间过程就发生在这7个月。昆支死了,日本自然需要在百济再找一个代理人。"这一点却还是个推想而已,需要证据证实~~~百济虽遭受高句丽的沉重打击,但应该还没有衰弱到被倭国摆布的地步~~~

-- 发布时间:2006-9-11 9:43:34

--

觉迷昨日动身去苏州读研了,短期内可能不能上来~~~~我只对皇宫问题谈点自己的看法~~~

关于皇宫,其实应神之后历代天皇是交替在河内与大和建造的~~~~诚如宗纲殿所言,在大和的皇宫都在大和国,但值得注意的是这些宫殿都不在大和的中心地带,而是位于其四周~~~而且应神系的天皇死后几乎都葬在河内而不是大和~~这说明什么呢?~~~我还是比较赞成应神系作为是九州势力东迁入主大和之说,因此才对大和旧势力保持警惕,而选择既能控制濑户内海又离大和不远的河内~~~所以,不能单独看待反正的皇宫,应该把倭五王作为整体来考虑~~~

另外,关于远飞鸟宫,其实有大和说和河内说两种不同看法~~~

大和的中心地带如何界定?樱井、橿原、天理还不是中心?明日香村就是飞鸟,这是推古以后一个世纪内日本的政治中心。

另外,有大和、河内二说的是近飞鸟宫,不是远飞鸟。

-- 发布时间:2006-9-11 9:47:38

--

没错,这确实需要进一步的证据,所以我只是怀疑而已。百济当时不但被高句丽攻破国家,盖卢王一系几乎死绝,而且重建的政权内部还发生了重臣叛乱,连国君都被杀了。如此内忧外患之下,倭人趁机插手并非没有机会。后面不是还有倭人海军一直进抵带方的记载吗?可见当时倭人的势头还是很盛的。

-- 发布时间:2006-9-11 12:18:04

--

大和的中心地带如何界定?樱井、橿原、天理还不是中心?明日香村就是飞鸟,这是推古以后一个世纪内日本的政治中心。

另外,有大和、河内二说的是近飞鸟宫,不是远飞鸟。

是的,明日香就是飞鸟(有「安宿(あんすく)」→「あすか」和大伴御行的和歌转化而来两种说法),在6世纪中叶到7世纪末大概150年间,是倭国的中心,但那是在倭五王之后了~~~~另外,其实远飞鸟宫是有大和说与河内说的`~~~上田正昭/直木孝次郎/平野邦雄等就持河内说的观点~~~

-- 发布时间:2006-9-11 12:23:19

--

另外,关于依网屯仓,考虑淀川南侧有茨田堤,而依网屯仓恰位于茨田,所以似乎也不能排除其捕鱼的可能~~~~我想,将之解释为擅长用网的部民总是不会错的吧~~~

-- 发布时间:2006-9-11 18:03:55

--

是的,明日香就是飞鸟(有「安宿(あんすく)」→「あすか」和大伴御行的和歌转化而来两种说法),在6世纪中叶到7世纪末大概150年间,是倭国的中心,但那是在倭五王之后了~~~~另外,其实远飞鸟宫是有大和说与河内说的`~~~上田正昭/直木孝次郎/平野邦雄等就持河内说的观点~~~

飞鸟作为朝廷中心的时代是6世纪末的推古时期至大化改新前,一共基本连续地维持了半个多世纪,之后的齐明、天武也一度回到那里,但绝不是150年。

不是和你较真,你举的前两个是河内王朝说者,第三个是王朝更替说者,但我们确实没有见过他们说过什么远飞鸟宫在河内。麻烦你给我点资料看一下吧,我所看到的都是关于显宗天皇近飞鸟宫的争论。

-- 发布时间:2006-9-11 18:34:01

--

依网之地本在河内国丹比郡依网乡,那是今大阪府松原市北部至大阪市南缘住吉区的地方。茨田堤、茨田屯仓都在河内国茨田郡,而茨田郡在今大阪府东部守口、门真、寝屋川、枚方、大东、 大阪市一部,茨田屯仓就在寝屋川市附近。茨田和依网并不是一个地方。

当然,依网境内有历史悠久的依网池,这是一个主要用作灌溉的水利设施。确实不能排除“依网阿比古”有捕鱼的职能,我的意思是说从记纪史料看,他们肯定用网捕鸟,至于捕鱼并不能排除,只是没有直接的证据。

-- 发布时间:2006-9-11 18:34:08

--

飛鳥というと一般的には奈良県の大和飛鳥が有名だが、大和から山 一つ越えた河内国(大阪府)にも飛鳥がある。遠飛鳥は河内飛鳥を指す。 ここの地形の持つ特徴は大和の飛鳥と全く同じなのだ。 ・全く同じ地形、地名を持つ二つの飛鳥。古代の人たちはその混同を さけるために、大和飛鳥を「明日香」、河内の飛鳥を「安宿」と表記 することによって区別していたのだ。 ・同じ飛鳥川の東岸に位置するアスカでありながら、村としてみれば 東の明日香に対して、西の安宿なのである。宿の表記で、それが大和 に対して西方に位置するものであることを暗喩したかったのだろう。

我也不肯定~~~不过可能有大和飞鸟与河内飞鸟两个地方吧~~~

-- 发布时间:2006-9-11 18:38:50

--

飛鳥というと一般的には奈良県の大和飛鳥が有名だが、大和から山 一つ越えた河内国(大阪府)にも飛鳥がある。遠飛鳥は河内飛鳥を指す。 ここの地形の持つ特徴は大和の飛鳥と全く同じなのだ。 ・全く同じ地形、地名を持つ二つの飛鳥。古代の人たちはその混同を さけるために、大和飛鳥を「明日香」、河内の飛鳥を「安宿」と表記 することによって区別していたのだ。 ・同じ飛鳥川の東岸に位置するアスカでありながら、村としてみれば 東の明日香に対して、西の安宿なのである。宿の表記で、それが大和 に対して西方に位置するものであることを暗喩したかったのだろう。

我也不肯定~~~不过可能有大和飞鸟与河内飞鸟两个地方吧~~~

是有大和飞鸟和河内飞鸟两个地方,前者就是明日香村一带,后者在大阪府羽曳野市境内,就是所谓远飞鸟和近飞鸟。这个问题觉谜的文章里交待得很清楚,说明你没仔细看,嘿嘿。。。。。。

-- 发布时间:2006-9-12 7:57:40

--

大和的中心地带如何界定?樱井、橿原、天理还不是中心?明日香村就是飞鸟,这是推古以后一个世纪内日本的政治中心。

另外,有大和、河内二说的是近飞鸟宫,不是远飞鸟。

可能我没有表达清楚, 我的意思是从崇神/垂仁/景行天皇的皇宫看,崇神系的根据地在大和矶城地方(奈良盆地东南三轮山一带),而应神系的根据地则在大和与河内间搬来搬去,就算在大和,也离大和矶城地方有段距离~~~

另外, 大和飞鸟和河内飞鸟俺知道的(觉迷的文我自然看过)~~~我的意思是可能古人有意模糊二者的区别,故意以远飞鸟和近飞鸟称之,其间可能有想隐藏的东西~~~其实直接以大和飞鸟和河内飞鸟称之不就简单明了了吗?~~~以河内王朝论和王朝更替论的观点,远飞鸟宫就是在河内~~~

-- 发布时间:2006-9-12 9:59:21

--

可能我没有表达清楚, 我的意思是从崇神/垂仁/景行天皇的皇宫看,崇神系的根据地在大和矶城地方(奈良盆地东南三轮山一带),而应神系的根据地则在大和与河内间搬来搬去,就算在大和,也离大和矶城地方有段距离~~~

另外, 大和飞鸟和河内飞鸟俺知道的(觉迷的文我自然看过)~~~我的意思是可能古人有意模糊二者的区别,故意以远飞鸟和近飞鸟称之,其间可能有想隐藏的东西~~~其实直接以大和飞鸟和河内飞鸟称之不就简单明了了吗?~~~以河内王朝论和王朝更替论的观点,远飞鸟宫就是在河内~~~

那么,我只好搬出历代宫迹了。。。。。。

崇神 磯城瑞籬宮 桜井市金屋 垂仁 纒向珠城宮 桜井市穴師 景行 纒向日代宮 桜井市穴師

神功 磐余若桜宮 桜井市池之内 応神 軽嶋之明宮 橿原市大軽町 仁徳 難波高津宮 大阪市天王寺区餌差町 履中 磐余稚桜宮 桜井市池之内 反正 丹比柴籬宮 大阪府松原市上田、新堂、柴垣 允恭 遠飛鳥宮 高市郡明日香村 安康 石上穴穂宮 天理市田部 雄略 泊瀬朝倉宮 桜井市脇本、黒崎、岩坂 清寧 磐余甕栗宮 桜井市池之内 顕宗 近飛鳥八釣宮 高市郡明日香村八釣? 仁賢 石上広高宮 天理市嘉幡 武烈 泊瀬列城宮 桜井市出雲

矶城包括哪些地方?大致相当于今天的樱井市、橿原市、田原本町、川西町、三宅町和半个天理市。首先,如果说是在大和河内间搬来搬去,那么就是仁德、反正以及一个有疑问的显宗。这点我并不否认,但是应当注意的是大部分时间宫廷还是在大和。其次,神功、履中、雄略、清宁、武烈的宫迹都在樱井市内,除了仁德、反正、允恭、显宗外其他的也都在矶城以内,前两个前面说过是河内地区,后两个就是所谓的飞鸟。你可以去看一下地图,允恭、显宗的宫迹实际上是在明日香村申入樱井、橿原之间的地方,和矶城平野是一个整体。也就是说,除了两个河内的宫迹外,其他的都很近。第三,河内王朝说、王朝更替说从来没说允恭天皇的远飞鸟宫在河内,这是你的猜测。河内王朝说的一个论据是仁德这样的大天皇驻在河内,另一个是这些天皇的陵墓除了安康、显宗、武烈外都在河内,你最后那句话是没有依据的。

我本身并不否定河内王权的存在,但也主张当时基本上不存在河内与大和的对抗,如果有对抗也只是暂时的。像敏达、用明、推古这样明确的大和主宰也把陵墓放在河内矶长,我们能说他们也是河内与大和对抗的象征吗?这里讨论的原本是“远飞鸟宫”的位置问题,可是你硬要全联系在河内王朝说上,这样做有点片面了。

-- 发布时间:2006-9-12 13:02:43

--

我手头没地图,不知道矶城到底包括哪些地方,不过印象中没那么大范围吧?

三轮山(美和山)具体位置在哪?~~~我也不认为河内与大和对抗, 而是比较赞同九州势力与大和旧势力(崇神系)的对抗(应神系的九州势力以河内为根据地)~~~

三轮山(美和山)具体位置在哪?~~~我也不认为河内与大和对抗, 而是比较赞同九州势力与大和旧势力(崇神系)的对抗(应神系的九州势力以河内为根据地)~~~

-- 发布时间:2006-9-12 14:32:55

--

这里的矶城恐怕不能等同于现在的矶城郡,而应该视为当初矶城县主所控制的范围~~~

另外, 大和盆地东南(也就是桜井市南方)才是最初的大和王权的根据地, 也就是宗纲你列举的崇神/垂仁/景行一系的根据地, 从应神开始的倭五王皇宫已经搬离此地(履中/雄略还在桜井市),于河内与大和之间迁移~~~

PS: 我看俺们还是用手机短信或在真田的闲雪御所讨论吧~~~这样下去离觉迷这篇文章越来越远~~~看上去象灌水~~

-- 发布时间:2006-9-12 16:36:02

--

你所说的将范围限定在樱井市,那只是所谓磐余之地,即传说神武天皇建都之地,外来的继体天皇也于此建都。但是要知道,今天的矶城郡也只不过是个直径不到15公里的地方,而大和国内应神系诸天皇宫迹更是集中在一个长轴才10公里的椭圆区域内,如此狭小的范围,根本不可能躲避什么地方势力的影响,相反若说成是抗拒自然因素还有可信之处。

三轮山在樱井市北部,其邻近周围一圈的地方有草川、茅原、金屋、胁本、黑崎、出云等。对于今天的矶城郡来说,三轮山正位于其中心。